07.17

がん細胞のミトコンドリアが免疫細胞に取り込まれる?乳酸・アミノ酸・ミトコンドリア、代謝が変えるがん研究最前線 【乳がん研究者の視点】がん研究と学会、「がんと代謝研究会」の魅力(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

6月を迎えると、大学や研究機関に所属する研究者にとっては、毎年恒例の「学会シーズン」が本格的に始まる。筆者は、がんの基礎研究に長年従事しており、日々、がん細胞の性質やその周辺環境、(1/6)

(齊藤 康弘:慶應義塾大学政策・メディア研究科特任准教授)

6月を迎えると、大学や研究機関に所属する研究者にとっては、毎年恒例の「学会シーズン」が本格的に始まる。筆者は、がんの基礎研究に長年従事しており、日々、がん細胞の性質やその周辺環境、分子レベルでのメカニズムの解明に取り組んでいる。

研究活動を進めるうえで、最新の知見を収集し、他の研究者と議論を深める場として、学会への参加は欠かせない重要な機会だ。

「メタボローム解析」が拓く知られざる世界

筆者が毎年欠かさず参加している研究会に「がんと代謝研究会」がある。研究会は、参加者数がおよそ100人から200人程度の中規模な集まりだが、その構成や運営方針、雰囲気において他の学会とは一線を画しており、極めてユニークかつ魅力的だ。

代謝とは、簡単に言えば、生命活動を行う、さまざまな処理のことだ。エネルギーを作るのも代謝。息をして酸素を使うのも代謝。排泄物を出すのも代謝だ。

この研究会は、「がん」や「細胞内」の代謝を専門とする研究者を中心として構成されているが、参加者の研究分野は必ずしも限定されておらず、薬理学、生化学、免疫学、あるいは技術開発に携わる研究者など、広範な領域の専門家が集う。

「代謝」と一言で表現しても、その研究領域は非常に広い。

例えば、細胞のエネルギー獲得に関わる糖代謝、DNAやRNAの材料となる核酸代謝、タンパク質の構成要素であるアミノ酸代謝など、個々の代謝物質に焦点を当てた研究が存在する。

またそれにとどまらず、代謝の視点から「運動」「冬眠」「老化」など、個体レベルの生理機能やライフイベントに関連する形質を解析する研究も進められている。

一見すると、それぞれの研究テーマはバラバラで、統一性に欠けるように思えるかもしれない。ただ、これら多様な研究に共通して用いられている手法が存在する。それが「メタボローム解析」だ。

メタボローム解析とは、細胞や組織内に存在する多種多様な代謝物質を網羅的かつ定量的に測定し、その変動を解析する技術で、代謝研究の基盤となっている。これにより、特定の代謝経路の活性化や抑制、または代謝状態の全体像を捉えることが可能となるため、がんをはじめとする多くの疾患研究において欠かせない手法となっている。

Warburg(ワールブルグ)効果」とミトコンドリアの役割

がんにおける代謝研究の出発点としてよく知られているのが、Otto Warburg (オット・ワールブルグ)博士によって発見された「Warburg効果」である。これは、正常な細胞と、がん細胞には、エネルギーの使い方に違いがあることを示したものだ。

通常、正常な細胞はグルコース(ブドウ糖)を分解してATP(アデノシン三リン酸)を産生する。この過程には解糖系、クエン酸回路、電子伝達系の3つの経路が関与しており、特に電子伝達系はミトコンドリアの内膜で行われる代謝経路だ。エネルギー効率が高く、グルコース1分子あたりおよそ「34分子」のATPを生成する。

それに対して、解糖系およびクエン酸回路からはわずか「2分子」程度のATPしか産生されない。

にもかかわらず、がん細胞はこのエネルギー効率の低い解糖系を好んで利用する傾向がある。この現象こそがWarburg効果と呼ばれており、がん細胞が正常細胞とは異なる代謝様式を有していることを端的に示す重要な概念である。

このような背景から、がん細胞ではミトコンドリアの役割は限定的であり、それほど重要ではないと長年考えられてきた。しかし、近年の研究により、この認識は大きく変わりつつある。

例えば、ミトコンドリアは進化の過程において、かつて独立した生物であった細菌が真核細胞に取り込まれたことによって生じたと考えられているが、最近の研究では、異なる細胞間でミトコンドリアが移動する現象が観察されている。

特に注目すべきは、がん細胞のミトコンドリアが免疫細胞へと取り込まれ、それによって免疫細胞の機能が抑制され、がん細胞が免疫からの攻撃を逃れて増殖を続けるというメカニズムである。

実際、がん細胞に特有のミトコンドリアDNAの変異が、免疫細胞内でも同様に確認されたことから、このような「ミトコンドリアの細胞間伝播」という新しい生物学的現象が報告された。

この研究成果は、世界的に権威のある科学雑誌『Nature』にも最近掲載されたが、筆者はその内容が掲載される以前に、「がんと代謝研究会」において、研究の初期段階における進捗報告がなされていたことを記憶している。まさに、本研究会の先進性と価値を示す好例であるといえる。

がん細胞を完全に理解するには、いまだ未解明な部分が膨大であることを、研究会に出ると痛感する。

代謝物質観察技術の進歩と筆者の研究

これまで、代謝物質は分子量が小さく揮発性もあることから、その細胞内局在をリアルタイムで観察することは極めて困難であった。しかし、近年になってバイオセンサー技術が飛躍的に進展し、特定の代謝物質を細胞内で可視化・定量化することが可能となった。

その中でも注目されるのが、がん細胞において大量に産生される「乳酸」を検出するためのバイオセンサーである。

従来、乳酸は不要な副産物として細胞外に排出されると考えられていたが、現在では乳酸が再利用され、エネルギー源として、あるいはタンパク質の翻訳後修飾などの細胞機能に寄与していることが明らかになってきた。

このような発見は、乳酸を標的とした研究の新たな方向性を示すものであり、乳酸バイオセンサーはその突破口となる技術として期待されている。

要は、がんが乳酸を使えなくすることが、治療につながると考えられる。

筆者もまた、2025年度の「がんと代謝研究会」において自身の研究成果を発表した。内容は、乳がん細胞に高発現しているアミノ酸トランスポーター「SLC7A5」の機能制御に関する新たな分子機構の解明である。

乳がんは、エストロゲン受容体(ER)陽性、HER2陽性、Basal型という3つの主要なタイプに分類されるが、筆者はその中でも最も患者数の多いER陽性乳がんに焦点を当て、研究を進めてきた。

研究の結果、ER陽性乳がんにおいて、SLC7A5を介して取り込まれるアミノ酸が細胞増殖や薬剤耐性に関与していることを明らかにした。さらに、そのトランスポーターの活性が制御される新たな分子機構を解析し、新たな制御因子の候補を見いだすことに成功した。

これらの成果は現在、国際誌に投稿中であり、今後のがん治療における新たな標的として注目される可能性がある。

がんのエネルギー源を断つということが、治療のアプローチとして注目される。

この研究会の発表では、発表者が最新の研究データを披露し、それに対して会場から活発な質問や意見が飛び交う。質疑応答の時間はあらかじめ定められているが、議論が白熱するあまり、時間いっぱいまでやりとりが続くこともしばしばある。

そのため、セッションの進行を担当する座長は、スムーズな時間管理に常に気を配る必要があり、現場の緊張感が高まる場面も少なくない。

また、研究会では守秘義務が厳格に設けられ、発表された内容を外部に漏らすことは固く禁じられている。

内容の詳細をこの場で紹介することはできないが、それゆえに発表者は未発表の新規データや研究途中の仮説などを率直に開示することが可能となり、参加者にとっては非常に価値の高い機会となっている。

筆者にとっても、「がんと代謝研究会」は単なる知識の習得の場にとどまらず、自身の研究を見つめ直し、新たな視点を得る貴重な契機であり、毎年の参加が強い刺激となっている。

研究会が温泉地で開催される意味

「がんと代謝研究会」は、学術的な内容に加えて、その開催地の選定においても非常にユニークな特徴を有している。

一般的な学会は都市部の大型施設で行われることが多いが、本研究会では毎年、観光地としても著名な温泉地が選ばれている。今年度の開催地は群馬県の草津温泉であり、過去には大分県の別府温泉、愛媛県の道後温泉など、全国有数の温泉地で開催されてきた。

これにより、研究発表だけではなく、自然や文化、温泉といった土地ならではの魅力も同時に味わうことができる点が、本研究会の大きな魅力のひとつである。

会期中には、地元の名産品を取り入れた弁当を提供しながらの「ランチョンセミナー」が開催されるほか、午後には「スイーツセミナー」と称して、地元の和洋菓子を楽しみながら講演を聴講する時間が設けられている。

これらに供される食事やスイーツは、単なる軽食ではなく、開催地の世話人がこだわり抜いて厳選した地元の名物であり、参加者の味覚をも満たすものである。

このような演出は、学問と食文化が融合した極めてユニークな体験であり、単なる知的刺激にとどまらず、五感を通じて深く記憶に残る学会体験を提供している。

さらに、学会プログラムの一部には「エクスカーション」と呼ばれる現地体験型のイベントも組み込まれており、温泉街の散策や文化的施設の見学など、地域との交流を促す工夫がなされている。

これにより、参加者同士の自然なコミュニケーションが促進され、学会後の共同研究や人的ネットワークの形成にもつながる実りある時間となっている。

リトリートの風景 研究のディスカッションが行われている

リトリートの風景 研究のディスカッションが行われている

このような形式は、筆者がかつて在籍していたアメリカの研究機関での「リトリート(retreat)」文化と重なる部分が多く、非常に懐かしさを覚えるものであった。

アメリカのリトリートの文化とは

アメリカでは、研究室単位、あるいは複数のラボが合同で、山間部や湖畔のコテージなどを数日間貸し切り、2〜3泊のスケジュールで開催されるリトリートが毎年恒例行事として行われる。

朝と夕方には、各メンバーが自身の研究の進捗や今後の方向性について発表し、全員で建設的な議論を交わす。一方、日中にはハイキングなどといったレクリエーションを行い、研究室内の交流を深める。

また、食事も全員で協力して調理し、研究の上下関係を超えたフラットな人間関係が築かれる。このような環境では、自由な発想が生まれやすく、研究に対する新たな気づきを得るきっかけともなる。

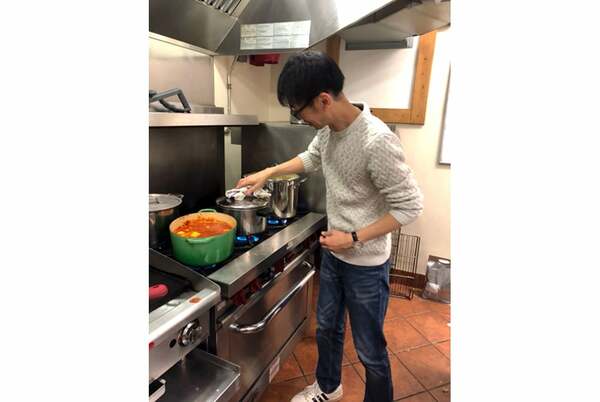

筆者のアメリカでの指導教員はインド出身の研究者であり、リトリートの夕食では研究室全員で本格的なインドカレーを調理し、賑やかに食卓を囲んだことを今でも鮮明に覚えている。

このように、学術的活動と日常生活が密接に結びついた緩急のある研究スタイルは、創造性を高め、柔軟な思考を促進するうえで非常に効果的であると実感している。

リトリートでカレーを作る筆者

リトリートでカレーを作る筆者

発表されるテーマは、がんと代謝という枠に収まりきらないほど多様で、さまざまな角度からの知見や手法が紹介される。これにより、研究者は自分の分野に閉じることなく、幅広い視点を得ることができる。

「がんと代謝研究会」は、単なる研究発表の場にとどまらず、研究者としての刺激や癒やし、そして新たな発想を得る貴重な場である。こうした研究会が今後ますます発展し、日本における研究文化の深化に寄与することを期待してやまない。

学会や研究会はなぜ重要か

学会や研究会は、研究者が日ごろ積み重ねてきた研究成果を他の研究者たちに向けて発表し、意見交換を行う極めて重要な機会である。

こうした場では、自身の研究内容について新たな視点を得られるだけでなく、他者の研究を通じて新しい知識や技術に触れ、今後の研究活動のヒントを得ることもできる。そのため、多くの研究者が毎年積極的に学会に参加している。

がん研究の分野においても、多種多様な学会が存在しており、それぞれが異なる専門性や目的を持って開催されている。

たとえば、分子生物学的な観点からがんを研究する学会もあれば、臨床に直結するトランスレーショナルな内容を重視する学会もある。このように、それぞれの学会には独自の特色や参加者層があるため、自分の研究の方向性に応じて選択することが求められる。

ここまで紹介した比較的小さな規模の学会だけではなく、大規模な学会も重要だ。

毎年参加しているのが、日本癌学会、日本分子生物学会、日本生化学会といった、いわゆる大規模な学会である。これらの学会はいずれも会員数が非常に多く、基礎から応用まで幅広い研究分野の研究者が全国から集まる。

日本癌学会は、日本のがん基礎研究において最も中核的な存在といえる学会であり、その影響力は大きい。2025年度は金沢市にて開催が予定されており、多くの研究者が集結することが予想されている。

このような大規模学会では、シンポジウム、口頭発表、ポスター発表など、さまざまな形式で多数の演題が発表される。プログラム全体は1日を通して長時間に及ぶこともあり、すべてを聴講するのは現実的に不可能である。

そのため、参加者は自分の専門分野や興味関心に即したセッションを選び、計画的に行動する必要がある。特に、既に論文として発表されている研究成果に加え、まだ発表されていない最新のデータや進行中の研究についても聴くことができる点は、大きな魅力である。

大規模な学会では、発表者が他の学会でも同様の内容を繰り返し発表している場合もあり、内容が重複する傾向があるのも事実である。そのため、先に示したがんと代謝研究会のように、新しい視点や議論を求める場合には、時に中規模あるいは小規模の、テーマがより細分化された研究会に参加することが、新鮮な刺激や有益な学びにつながることも少なくない。

齊藤康弘(さいとう・やすひろ)

慶應義塾大学政策・メディア研究科(先端生命科学研究所)特任准教授として乳がんの基礎研究に携わる。2018年に慶應義塾大学 政策・メディア研究科 特任講師に着任する以前は、米国Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical SchoolでResearch Fellowを務め、その前にはHuman Frontier Science Program Long-term FellowとしてカナダのPrincess Margaret Cancer Centreに在籍。2014年には株式会社ディー・エヌ・エーのDeNAライフサイエンスに入社し、遺伝子解析サービス「Mycode」の開発に従事。2011年には東京大学大学院医学系研究科 微生物学教室 助教として、胃がん発症の分子機序を研究した。北海道大学大学院理学院博士後期課程を修了(2011年)し博士号を取得。同大学院水産科学研究科博士前期課程修了(2006年)。同大学水産学部生物生産科学科卒業(2004年)。株式会社ステラ・メディックスのサイエンティフィックアドバイザーとフリーランスのサイエンティフィックライターとしても活動している。

◎慶應義塾大学政策・メディア研究科先端生命科学研究所分子腫瘍グループ(齊藤康弘ラボ)

◎Institute for Advanced Biosciences, Keio University Molecular Oncology Group

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。