07.17

合成麻薬「フェンタニル」とは何か、知っておきたい鎮痛薬・麻薬の開発史 麻薬撲滅の本質は市民教養・ドラッグリテラシー(1/5) | JBpress (ジェイビープレス)

6月26日以降、日本経済新聞が、独自取材によって米国に合成麻薬「フェンタニル」を不正輸出する中国組織が日本に拠点を作っていた疑いが判明した、との報道を配信しています。「フェンタニル(1/5)

情報源: 合成麻薬「フェンタニル」とは何か、知っておきたい鎮痛薬・麻薬の開発史 麻薬撲滅の本質は市民教養・ドラッグリテラシー(1/5) | JBpress (ジェイビープレス)

6月26日以降、日本経済新聞が、独自取材によって米国に合成麻薬「フェンタニル」を不正輸出する中国組織が日本に拠点を作っていた疑いが判明した、との報道を配信しています。

「フェンタニル」は、「ヘロイン」の約50倍、「モルヒネ」の約100倍強い効力を持ち、その蔓延が深刻な社会的影響を広げている「合成麻薬」である、とされるもの。

2016年には米国の歌手プリンス(享年57)も、フェンタニルを誤って過剰摂取したことで命を落としています。

米国内には200万人を超えるフェンタニル中毒患者が存在すると見られ、2021年には麻薬中毒死者11万人のうちフェンタニル単体で7割を超えたと報じられました。

日経の取材は、大量の公開情報に埋もれた足跡を丹念に追ったもので、データマイニングの専門家ではないであろう記者の綿密な、あるいは執念、と言っていいかもしれません。

ノンフィクション、ジャーナリズムの観点から、高く評価すべきものと思います。

また同時に、「フェンタニル」とは本当は何なのか、なぜヘロインの約50倍も強いのか、分子そのものに起因する機序や、クロス解析で明らかになる要因などは、裁判資料からだけでは分かりません。

そこで、今回は日本国内での蔓延予防を念頭に、物質科学に関わる大学人として、有効なサプリメントを準備しました。

日経が「米中新アヘン戦争」と呼ぶ暗闘で焦点となる物質、合成麻薬「フェンタニル」とは、いったい何なのでしょうか?

名古屋が結ぶ中国・メキシコ・米国

日経の取材によれば、2023年の5月から6月にかけて、米捜査当局は中国・武漢の化学品メーカー「Hubei Amarvel Biotech(湖北精奥生物科技)」の幹部数人を、違法に「フェンタニル」の原料となる物質を米国に持ち込んだとして逮捕しました。

最終的に彼らは裁判で有罪判決を受けますが、審理の過程でHubei Amarvel Biotech社には、日本のボス「Fengzhi Xia」なる人物が存在することが判明します。

「日本経済新聞は計100本を超す同社の裁判資料を調べ、膨大な文書の中から「日本のボス」は「Xia(「夏」)」という人物である可能性」を確認、「夏」は武漢で「富仕凱貿易(英名FIRSKY)」という企業に100%出資しており、FIRSKY社が日本でも法人登記していることを突き止めました。

代表者は「夏」氏、2021年6月に沖縄県那覇市で設立され、現在は名古屋市西区が本店所在地になっている。

そしてこの「名古屋」を結節点として、米中とメキシコを結ぶ、合成麻薬原料の物流ルートが機能していた可能性が垣間見えて来た・・・というのが既報の概略です。

犯罪捜査については続報を待つとして、以下ではこの薬品の物性や生体に対する効果などを確認してみましょう。

高い即効性を持つ麻酔薬

まず第一に強調しておきたいのは「フェンタニル」は極めて有用な「麻酔薬」として、医療現場で大活躍している物質であるという点です。

医薬品流通情報の観点から、まずここを押さえておきます。

法律で禁止されるのは、医用目的以外での濫用やそれを目的とする違法薬物の製造、原料の輸出入などであって、物質そのものには高い有効性があります。

フェンタニルは、微量でも即効性のある「鎮痛剤」「麻酔剤」として随所で活用されています。

端的にはガン患者のペイン・クリニック、手術中・手術後の疼痛管理として、モルヒネよりも効果的な使用が可能とされます。

また呼吸困難の緩和にも有効であることから、緩和ケアでの息切れ(呼吸困難)に対しても用いられます。ただし、副作用として呼吸抑制が起きることがあるとされています。

実は、本件も含めて議論を共有していただいている大学の研究チームメンバーに、かつて麻酔科医だった経験をお持ちの先生がおられ、貴重な直接の経験をうかがうことができました。

フェンタニルは「極めて厳重に金庫で施錠管理され」、「1箱から何アンプル取り出すかまで事細かに記録」しているそうです。

「したがって、手術後にフェンタニルの数が合わないとなると、医師や看護師が総出で探すような、厳しい管理の薬物」とのこと。

ただ、「鎮痛効果は非常に強く」、「さらに切れもよく」、「手術後の疼痛管理には重宝した」とのことでした。

手術以外でも、例えば産婦人科では産科麻酔として幅広く用いられ、分娩時の妊婦の痛みを和らげているとのこと。

とりわけ、帝王切開に際しては、脊椎クモ膜下麻酔などで極めて重要な役割をフェンタニルは担っているそうです。

ただし、母体への高用量使用で胎児に薬剤が作用すると、出生後の赤ちゃんの呼吸困難などを引き起こすリスクもあり、やはり慎重な管理が必要不可欠とのことでした。

さらに特殊な用途として、作用の発現時間が5~10分と即効性があるので、野戦病院で傷病兵への鎮痛にも頻繁に用いられているとのこと。

また、作用持続時間が1~2時間と比較的短時間であるため、他の麻酔薬などと組み合わせて最も広く用いられる、人類にとって有効な物質でもあるそうです。

これを最初に記しておきましょう。用法用量を守れば、実に優れた医薬品なのです。

さてしかし、どうしてそんなに「即効性」があるのでしょう?

膜タンパク質と結びつきやすい疎水性分子

なぜこのように「即効性」があるのかという問いは、同時に「どうしてヘロインの約50倍、モルヒネの約100倍、強力な麻薬なのか?」という問いと実は同じなのです。

以前の連載で新型コロナウイルス「スパイクタンパク質」の分子進化をご説明したときと同じく、分子から考えてみましょう。

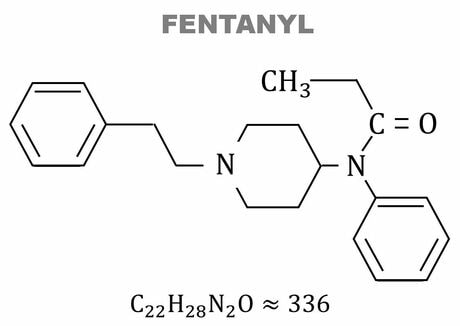

フェンタニルの構造式を書いてみました(上の図)。パッと見ただけでも「亀の子」の形がいくつも目に入ってきます。

ベンゼン環、つまり「アブラ(油)」の性質が強いことが分かるでしょう。数字は分子量、分子の大きさ、重さの目安と思ってください。

アブラは細胞に結びつきやすいのです。

2020年、新型コロナウイルス関連で分子式を用いる解説をあちこちに書いた折にも同じ表現を取りましたが、油性ペンが指先につくと、なかなか落ちにくいですよね?

水性だと水で洗えばサッと落ちる。フェンタニルは「油性」と思ってください。

これに対して、例えば「モルヒネ」の構造式(リンク)を見ていただくと「ーOH」という部品が2つ突き出しているのが目に入ります。

これは、H2Oという水分子の部品の形をしているわけで、水酸基と呼ばれているのはご承知の通りです。

モルヒネは「親水性」を持つ分子、つまり「水性ペン」に近いと、あくまで比喩ですが、記しておきましょう。

人間を含め、ほぼすべての生物の細胞は「脂質二重層」と呼ばれる細胞膜の構造を持っています。

この「アブラの」膜を通過して、何者かが内部に入り込もうとする際には、「親水性」より「親油性」である方が有利になる。

これが「油性ペン」と「水性ペン」の違いの本質になります。

さて、モルヒネはケシ(Opium poppy)を原料として精製される「鎮痛剤」で、1804年に史上初めて、薬用植物から分離されたアルカロイド(窒素原子を含みアルカリ性を示す有機分子)です。

モルヒネの分子量は285、フェンタニルよりは軽い分子です。

この小さな分子が 「夢のように痛みを取り除いてくれる」ので、ギリシャ神話に登場する夢の司神モルペウスにちなんで命名されたものです。

フランス革命期に分離され、米南北戦争や普仏戦争の野戦病院で盛んに用いられ効果を発揮しましたが、同時にモルヒネ中毒患者を大量に生み出してしまいました。

そこで「依存性のない、モルヒネに代る万能鎮痛・咳止め薬」として、1898(明治31)年にドイツ・バイエル製薬から発売されたのが「ヘロイン(商標)」でした。

モルヒネを原料に合成され、物質名としては「ジアモルフィン」になります。

ヘロインの分子式をリンクで確認して、先どのモルヒネの構造と比較すると、2つくっ付いていた「水酸基(-OH)」が「COCH3」という部品に置き換わっていることが分かります。

さっきの表現を使えば、「水性」だったモルヒネが「油性」になったのが「ヘロイン」とういうわけです。

このCOCH3は「アセチル基」と呼ばれ、極性分子をアセチル化すると反応性が弱まることが一般的に知られています。

ヘロインの分子量は369、モルヒネより少し重いのは、水酸基よりアセチル基の方が重いからです。

重くても「油性」になれば細胞に入りやすくなりますが、19世紀ドイツの薬学者たちは「反応性の薄い万能のモルヒネ代用薬」を創ったつもりだったんですね。

ここまでは「有機化学」の知恵だったのです。

ところが実際には、モルヒネよりもはるかに細胞膜の脂質二重層を通り抜け、重篤な作用を細胞にもたらす、「油性に強化されたモルヒネ」になっていた・・・。

生化学、生物学、細胞のメカニズムに基づく理解が、モルヒネの創薬段階では不足していたわけです。

この「効きすぎるモルヒネ」は習慣性もすざまじかった。

19世紀末~20世紀初頭、ヘロインの悪弊は直ちに世に知られ、第1次世界大戦(1914~18)後、ドイツを筆頭に各国で医薬品から除外され、違法薬物として規制されることとなりました。

ナチスが先鞭をつけた「合成オピオイド」

さて、この第1次大戦中の1917年に、ドイツで「オキシコドン」が合成されたのを皮切りに、より副作用の低い、モルヒネ代用の「オピオイド」の開発が進みます。

野戦病院では鎮痛剤が大切な役割を果たしますが、ヘロイン中毒だらけになってしまっては戦争になりません。

ということで、よりマイルドなオキシコドンがアヘンに含まれる「アルカロイド」から合成されました。

ところが、さらに20年以上後の1939年、やはりドイツで開発された「ペチジン」は、アヘンやモルヒネからの半合成ではなく、完全に人工的に合成されたのです。

というのは、当時もドイツ(ナチス政権下)は、今度は第2次世界大戦の方でですが、戦争のさなかでしたからグローバルに物流が制限されていたわけです。

そこで純粋な「合成オピオイド」が誕生した。歴史の皮肉と言えるかもしれません。

このペチジンをもとに、1959年にベルギーのパウル・ヤンセンが開発したのが「フェンタニル」でした。

ペチジンもフェンタニルも無極性、つまり油性の分子であること、さらに、「フェンタニル(分子量336)」は「ヘロイン(分子量369)」よりも軽い分子であることなどが挙げられるでしょう。

ここでもう一つのポイントは「ケシ」など生物由来の原料が不要で、化学物質だけで合成可能であることです。

フェンタニルはモルヒネよりも、またヘロインよりもはるかに細胞膜の表面タンパク質「オピオイド受容体」と結びつきやすくなっていました。

そして、オピオイドが大脳皮質や視床などの中枢に作用すると、外部からの侵害刺激の伝達が直接ブロックされるため、痛みを感じなくなる。

つまり、著しい「鎮痛効果」が発揮されます。

それだけならよいのですが、同時に徐脈や縮瞳、消化管運動の減少などとともに「多幸感」などがもたらされ、これが強い「習慣性」「依存性」をもたらしてしまう。

中毒が慢性化すると、薬の効果が切れることで全身に激しい痛みを感じるなど、悪質な副作用が出、薬をやめられなくなってしまう。

用量の度を超せば致死量に到達、命を失いかねません。

ドラッグ・リテラシーの向上

市民の教養が撲滅の本質的力

冒頭に紹介した日経の記事で、記されていてもよいかと思った点は、上の「麻薬合成法」の変化です。

「半合成」から「完全合成」への変化と、アフガニスタンなど中東情勢の密接な相関を確認しておきましょう。

ヘロインはケシから合成されますが、ナチス時代戦時下のドイツで開発された「ペチジン」や、その子孫というべき今回の「フェンタニル」など合成麻薬は化学的に合成が可能で、「麻薬原産地」との物流の必要がないことが、重要なポイントです。

2023年秋、国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、アフガニスタン産のアヘンが前年比で95%減少したと発表しました。

この「快挙」、理由はタリバン暫定政府による「麻薬禁止令」の直接的な効果であると説明されています。

そもそも世界のアヘン生産量8割を占めると推定されるアフガニスタンで95%減ということは、全世界の暗黒マーケットで「天然もの」オピオイド系麻薬の激減を意味します。

21世紀になって台頭した「合成麻薬」問題の背景には、アヘンの最大産地アフガニスタンを筆頭に中東情勢を無視できません。

テロ勢力と各国の地下組織、マフィアや麻薬カルテルとの複雑な関係は、容易に解明できるものではありません。

しかし、和平プロセスの傍らで、従来の営利が望めなくなった麻薬カルテルが、新たな「合成麻薬」利権を確立しようとするとき、日本の関連の物流コントロールに脇が甘ければ、那覇であれ名古屋であれ、物資の中継基地になっても不思議ではありません。

実は、今回の記事に関連して、オピオイド抑制剤である「ナロキソン」など、問題の解決に物質の側からアプローチする内容の記事も準備してあるのですが、紙幅が伸びましたので別の機会にと思います。

ただ、前回の梅毒と並んで、ゲートウェイ・ドラッグとしての大麻が急速に普及しており、大学にもマリファナの魔の手が伸びていることから、対策を研究チームで議論しています。

こちらも別稿に記す念頭ですが、残念ながら大麻は「スマホ」が普及を加速させており、しかもたいへんタチが悪くなっている。

さらには、今週に入って日本国内でも「大阪の西成地区でフェンタニル中毒者を見た」といったネットニュースが出回るようになってしまった。

いまや「フェンタニル」は米トランプ政権が悪戦苦闘する対岸の火事ではなく、日本の問題になりつつあるのかもしれません。

本当であれば、とんでもないことです。全力で食い止めなければなりません。

ここで、福島第一原子力発電所の事故後、またコロナ禍の折も強調しましたが、こうした対策は「専門家」任せにしてはいけません。

私たち一人ひとりのリテラシーこそが、問題解決に結びつきます。

アフガン和平の傍らで、安価な「合成麻薬」が日本社会にも入り込みつつあるリスクが懸念されます。

残留放射能対策であれ、コロナ感染予防であれ、最終的には国民一人ひとりの自覚と判断、行動が惨禍の拡大を防ぐ直接の力となります。

ドラッグリテラシーを含む、公衆の「分別」、教養力の強化を願わずにはいられません。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。