10.30

人はなぜ「幽霊」を見るのか、なぜタクシードライバーの幽霊体験が多いのか?睡眠と脳が生み出す「幻覚」の真相 【著者に聞く】『幽霊の脳科学』の古谷博和が読み解く幽霊の出現メカニズム、怪談の6〜7割は神経学的に説明可能(1/5) | JBpress (ジェイビープレス)

詳しく話を聞いてみると、自宅に複数の女性が突然上がり込んできて料理を作り始める、男性が自宅の居間で自分の葬式の準備をするなど、複数の奇妙な体験をしていました。 さまざまな検査をした(1/5)

夜の道に立つ人影を乗せたはずのタクシー。振り返ると、後部座席には誰もいない──。日本各地に伝わる「タクシーの幽霊」は、実は睡眠障害が原因である可能性が高い。

そう指摘するのは、古谷博和氏(脳神経内科医)だ。長年、臨床の場で多くの「幽霊を見た」という患者に寄り添ってきた経験をもとに、『幽霊の脳科学』(早川書房)を上梓した古谷氏に、幽霊を見るメカニズムや幽霊のトレンドについて、話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)

──「幽霊を見た」という患者さんの中で、これまでで一番印象に残っている事例について教えてください。

古谷博和氏(以下、古谷):「家の中に幽霊が上がり込んでくる」と訴える患者さんにお会いしたことがあります。

詳しく話を聞いてみると、自宅に複数の女性が突然上がり込んできて料理を作り始める、男性が自宅の居間で自分の葬式の準備をするなど、複数の奇妙な体験をしていました。

さまざまな検査をしたところ、この患者さんには後頭葉の委縮が見られ、進行性後頭葉皮質萎縮症(PCA)という病態があることが明らかになりました。

PCAでは、幻覚や視覚障害が起こりますが、その病態を引き起こす原因はアルツハイマー病やプリオン病などの神経変性疾患です。

──ほかに、人はどのような理由で、どのような幽霊を見るのでしょうか。

古谷:一番多いのは、ナルコレプシーによる入眠時幻覚でしょう。ナルコレプシーは、日中に強い眠気(強い睡眠衝動)に襲われ、本人の意思に関係なく眠ってしまうことがある神経疾患で、脳内で睡眠と覚醒を調整する仕組みに障害が起きることで発症します。

ナルコレプシーの主な症状として、突然の眠気、金縛り、入眠時幻覚が挙げられます。金縛りを伴い、寝入りばなや睡眠中に、枕元に現れて話しかけてきたり、触ってきたりする幽霊を見る患者さんが多いです。

カナダで行われたある調査によると、30代未満の人のおおよそ30%程度は金縛りにあったことがあり、金縛りを伴う幻覚を見たことがある人は0.1%、おおよそ1000人に1人いるとのことです。

日本では、ナルコレプシーの有病率は欧米と比較して数倍多いと言われています。したがって、ナルコレプシーと診断がなくても、日本において幽霊を見やすい体質の人、すなわち入眠時幻覚を見やすい体質の人は数百人に1人くらいではないかと概算されます。

数百人に1人ぐらいだと、「私の友だちの友だちが幽霊を見た」「私の友だちのお兄さんは霊感が強い」というような又聞きの体験談を多く聞くことができます。

ナルコレプシーの患者に見られる特殊な遺伝子

古谷:ほかにも、睡眠とは関係なく幽霊に出くわす純粋視覚型幻覚、道端で車に人を乗せたものの忽然とその人が消えてしまう高速道路催眠現象、見ている夢に従って行動してしまうレム睡眠行動異常症(RBD)、などが幽霊を見る原因とパターンとして挙げられます。

この中のいくつかは、統合失調症などの精神疾患や、パーキンソン病などの神経変性疾患が原因として考えられますので、早期の受診をお勧めします。

──「霊感が強い家系」というものがありますが、睡眠障害になりやすい体質が遺伝しているということでしょうか。

古谷:はい。ナルコレプシーは遺伝的な要素が強い疾患です。

ナルコレプシーの患者さんは、HLA(ヒト白血球抗原)と呼ばれるヒトの免疫系にかかわる遺伝子群の一種が特殊であることが報告されています。また、脳内のオレキシンという覚醒維持にかかわる神経伝達物質の不足がナルコレプシーの原因であることも明らかになっています。

ナルコレプシーの典型的な4つの症状があります。「日中の過度の眠気」「情動脱力発作(びっくりすると全身の力が抜けてしまう発作)」「入眠時および覚醒時幻覚」「睡眠麻痺(金縛り)」です。この4つが揃い診断が出る人は、遺伝的にナルコレプシーの体質であると言われています。

ナルコレプシーの患者さんの多くは、幼い頃から睡眠パターンが不規則なため、物心ついたころから幽霊を見ています。それが普通なので、病気だと思っている人は少数派だと思います。

実際、私のところにやってくるナルコレプシーの患者さんは、生首が宙を浮遊している、などびっくりするような霊的な体験を何度もしています。けれども、そんな話も当たり前のように話します。こちらが驚いていると、「なぜそんなに驚くのか」というようなことを言われ、さらにこちらはびっくり仰天という始末です。

──今回読んでいて非常に興味深かったのが、タクシーに乗り込んでくる幽霊です。

古谷:これの背後にも、睡眠障害が隠れています。私たちは「高速道路催眠現象」もしくは「突発性REM睡眠症」と呼んでいます。

タクシードライバーが幽霊を見る理由

古谷:今でこそ働き方改革でそのようなことは禁止されていますが、かつてはトラックやタクシーのドライバーさんの中には、稼ぐために寝る間も惜しんで働く人もいました。そういう方は、当然のことながら睡眠障害を起こしやすくなります。

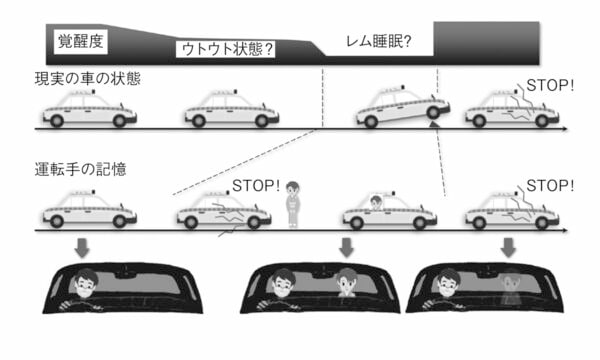

疲れて眠たい深夜に、長い直線の道を運転していると、瞬間的にレム睡眠に陥ってしまう。本来であれば、レム睡眠中は筋肉が麻痺してしまうため、アクセルから足が離れてしまいます。けれども、異常な睡眠パターンをとっている場合は、筋肉が緩まずに、そのままの姿勢を保ったまま、夢を見てしまうことが起こりうるのです。

タクシーに乗り込んでくる幽霊の発症機序(『幽霊の脳科学』より)

タクシーに乗り込んでくる幽霊の発症機序(『幽霊の脳科学』より)

普段からお客さんをたくさん乗せているタクシーのドライバーさんは、道端に誰かが立っていて、それを乗せる夢を一瞬だけ見ます。そして、そのまま直進したときに、道端の路側帯に軽く乗り上げたり、石ころを踏んで車が少し揺れたりして、目が覚める。後ろを振り向くと、さっき乗せたはずの乗客がいない、ということになるのです。

このようなことは、曲がりくねった道では眠りに落ちた瞬間に事故になるため、居眠り運転として片付けられてしまいます。ですから、タクシーに乗り込んでくる幽霊が出るところは、たいてい長い直線道路です。

──「幽霊は新しい乗り物が好き」という話もありました。

古谷:典型的なものは、1964年に開業した東海道新幹線です。開業当初は、さまざまな怪談話があり、週刊誌でもよく特集が組まれていました。

東海道新幹線は、世界で初めて開業した高速鉄道です。慣れないマニュアルに従って運転しなければならないということで運転士、車掌、線路の保線工事員にまで大きな精神的、肉体的な負担があったのではないかと思われます。

そのような状態で新幹線を運転した結果、睡眠障害を起こして一瞬だけレム睡眠に陥って幻覚を見る、というようなことが起きていたのかもしれません。興味深いことは、東海道新幹線には幽霊がよく出現していたにもかかわらず、後から開業した山陽新幹線、東北新幹線にはほとんど出没しなかった点です。

臨床症状でわけられる幻覚の4分類

古谷:おそらく運転技術が熟練していき、マニュアルも整っていくに従い、運転士などに精神的、肉体的な余裕が出てきたためだと思います。それにより、運転士たちが睡眠障害を起こすこともなくなった、つまり、幻覚を見ることがなくなったということが考えられます。

今後は、宇宙ロケットの運行や月面ステーションの開発が進んでいくでしょう。もちろん、このご時世ですからAIやコンピュータ、ロボットがその設営や運行の大部分を管理することになるとは思います。

けれども、最終的に判断を下すのは、人間です。そのようなところで働く人には、運行、運用開始直後には、かなりの精神的、肉体的な負担がかかり、睡眠障害になりやすい状態になります。このような理由から、私は「幽霊は新しい乗り物に出る」と考えています。

──怪談話の6~7割は神経学的に説明できるとありました。現時点でメカニズムが解明されていないような怪談話として、どのようなものがありますか。

古谷:臨床症状により幻覚は、大きく分けて4つに分類できます。

①入眠時幻覚に近い幻覚:睡眠中から睡眠から覚醒するときに出現。

②高速道路催眠現象や突発性レム睡眠症的な幻覚:運転中にある種の行為に集中しているときに、一瞬体験する。自分が睡眠に陥ったことに気づかない。

③レム睡眠行動異常症(RBD)、ノンレム睡眠パラソムニア(NRP)に類似した幻覚:RBDでは睡眠中に筋肉の弛緩が起こらず異常行動をする。NRPでは睡眠中に覚醒しているような行動を行う。

④純粋視覚型幻覚的な幻覚:睡眠とは関係なく出現する。

これら4種類が、複数絡み合っているような怪談話も少なくありません。

例えば、声が聞こえて後ろから誰かに触られる。振り向くと、少し離れたところに女性が立っていた。もう一度前を見た後に、確認しようと後ろを見ると、女性がいなくなっていた、というような話です。

これは、ナルコレプシーによる入眠時幻覚なのか、純粋視覚型幻覚なのか、あるいはその両方が合併しているものなのかが分かりません。また、この2種類の幻覚症状が同時に出るような疾患は、私が知る限りではありません。

また、同時に複数人の人が幽霊を見るという現象も、どのように捉えるのかまだよくわかりません。書籍中では、小説家の遠藤周作と三浦朱門が小さな宿屋の離れで同時に同じ幽霊を見たという事例を紹介しています。

幽霊を見たら精神科か脳神経内科を受診

──幽霊を見てしまったら、病院に行ったほうが良いのでしょうか。

古谷:はい。精神科か脳神経内科を受診してください。

──医師に笑われるようなことはありませんか。

古谷:精神科も脳神経内科も、「患者さんの言うことは100%、患者さんが体験したものだ」というように考えて対応するよう、研修医のころから教育を受けています。ですので、安心して受診してほしいです。

たとえそれが突拍子もない主訴であったとしても、それを記録し、どのような病態であればその症状を説明できるのか、考えて診察するよう心掛けています。

──受診の際の注意点について、教えてください。

古谷:脳神経内科医、精神科医に限ったことではありませんが、それぞれの医師には得意不得意があります。

例えば、脳卒中を得意としている脳神経内科医であっても、パーキンソン病やアルツハイマー病などの神経変性疾患は苦手という人もいます。そのような医師では、入眠時幻覚などの原因となりうる病態の考察に行き詰まることもあるかもしれません。

そのようなときは、睡眠障害や神経変性疾患、認知症、てんかん発作などを得意とする医師を紹介してもらいましょう。

古谷 博和(ふるや・ひろかず)

脳神経内科医。

1956年生まれ。鹿児島大学医学部卒業。医学博士(九州大学)。2013年、高知大学医学部に脳神経内科学講座を立ち上げ、初代教授を務める。2022年に定年退官し、現在は高知南国病院や古賀病院21脳神経内科に勤務。主な研究テーマはパーキンソン病など神経・筋疾患の診療、筋ジストロフィーなど難治性神経・筋疾患の病態解明、治療法の開発。脳と怪談に関する論文も多数執筆している。

関 瑶子(せき・ようこ)

早稲田大学大学院創造理工学研究科修士課程修了。素材メーカーの研究開発部門・営業企画部門、市場調査会社、外資系コンサルティング会社を経て独立。YouTubeチャンネル「著者が語る」の運営に参画中。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。