11.06

なぜトイプードルはレトリバーより長生きか…同じ種なら小さい方が長寿命、ヒトでも?「サイズと老化」の先端研究 「Scienc-ome」が照らす未来(9)サイズや繁殖と寿命に関する研究、理化学研究所環境資源科学研究センター上級研究員・伊藤 孝氏(1/5) | JBpress (ジェイビープレス)

多くの人にとってペットは可愛い生き物、だから少しでも長く一緒に暮らしていたい。そんなニーズを受けて、すでに米国ではイヌを対象とするエイジング研究が盛んになっている。イヌの寿命を延ば(1/5)

既存の学問領域にとらわれない研究を推進するフォーラム「Scienc-ome」に集う研究者が未来を語る連載。今回は、哺乳類の「サイズと老化」の関係に迫る。研究者は、理化学研究所環境資源科学研究センター・上級研究員の伊藤孝氏。イヌの老化に関する研究に取り組むのは、小さい犬種ほど長生きする傾向が顕著であり、サイズと老化の謎に迫れる可能性があると考えられているからだ。はたして、それはヒトにも当てはまるのか。見えてきた老化に関する根源的なルールとは。

(竹林 篤実:理系ライターズ「チーム・パスカル」代表)

イヌもヒトも同じように老化する

多くの人にとってペットは可愛い生き物、だから少しでも長く一緒に暮らしていたい。そんなニーズを受けて、すでに米国ではイヌを対象とするエイジング研究が盛んになっている。イヌの寿命を延ばす新薬開発に取り組むベンチャーまである。では、ヒトの老化とイヌでは、何か違いがあるのだろうか。

理化学研究所環境資源科学研究センター、上級研究員の伊藤孝氏は「イヌの老化に伴って起こる症状は、実はヒトとほとんど同じです。イヌを飼った経験のある人なら、その老化に違和感を抱くことはないと思います」と語る。

伊藤 孝(いとう・たかし)理化学研究所環境資源科学研究センター 上級研究員

伊藤 孝(いとう・たかし)理化学研究所環境資源科学研究センター 上級研究員秋田県出身。東京大学農学部卒業後、同大大学院新領域創生科学研究科(国立がんセンター)で博士号を取得。千葉大学医学部特任助教、米ワシントン大学研究員、浜松医科大学特任助教を経て2020年から現職。栄養と老化をテーマに研究し、社会実装を目指した応用研究にも並行して挑戦

子犬は少しずつ大きくなり、成長が止まったときに最も力強い個体となる。そこからは少しずつ衰え始め、活動量も徐々に減っていく。やがて加齢に伴い関節の動きが悪くなり、筋肉も落ちてくる。食欲が落ち体重も減り、夜鳴きをしたりやたら攻撃的になったり、ヒトの認知症に似た症状も出てくる。

「まさにヒトの老化プロセスを、そのままなぞっているような感じです。外観では毛並みが薄くなり、毛の色が落ちてくるなど見た目にも若さが失われます。体内では免疫力が低下して感染症にかかりやすくなったり、ガンを患ったりもする。排泄にも問題を起こして尿を漏らしやすくなったりするケースもあります」

イヌもヒトも同じように老化する。であるならイヌの老化を調べれば、ヒトにも役立つ知見を得られる可能性がある。伊藤氏がイヌの老化に取り組むのは、まさにその視点からだ。

老化とサイズのトレードオフ

すでに、大型犬種については老化マーカー(個体の老化を評価できる生体分子)についての広範な研究が行われているものの、決定的な因子は見つかっていない。小型犬種については、さらに研究が少なく、まだほとんど知られていない。そこで伊藤氏は、小型犬のトイプードルを対象に、大型犬種や他の生物種で検討された老化バイオマーカーとの関連性を評価した。

「年齢と血漿(けっしょう)タンパク質濃度の関係性をトイプードルで評価したところ、加齢と血漿タンパク質濃度の上昇に有意な相関が観察されました。この関係性は、大型犬のレトリバーでも有意とまでは言えないものの同様の傾向が認められました。ただ、血漿タンパク質の増加はトイプードルにおいて、木の年輪のような役割を示唆しているとは言えそうですが、長生きになるかを当てられるような老化マーカーといえるレベルにはまだ至っていません。さらなる詳細の解析を進めています」

(写真:Dora Zett/Shutterstock)

(写真:Dora Zett/Shutterstock)

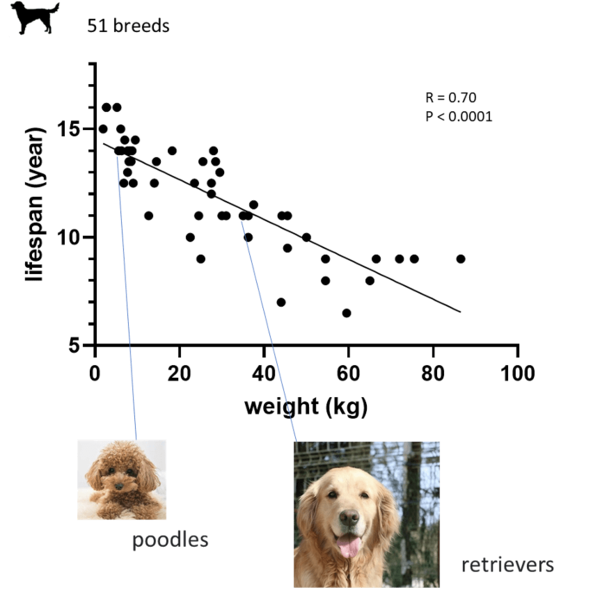

イヌが老化研究の対象とされる理由は、イヌが、同一の種の中で最もサイズに幅がある哺乳類だからだ。たとえば、チワワの平均体重は2kg程度だが、マスチフは100kgを超える個体も多くいる。極端なサイズの差から見えてくるのが、サイズと寿命の間にみられる逆相関関係である。大型犬のレトリバーと小型犬のトイプードルなどを比較すると、明らかにサイズの大きいものほど個体寿命が短くなるのだ。

(図表提供:伊藤氏)

(図表提供:伊藤氏)

「サイズと寿命の逆相関はイヌに限らず、生物全般に見られます。すなわち同一種の中では、サイズの大きなものほど寿命が短くなる傾向がある。マウスも馬も、サイズの小さいほうが平均寿命は長いのです」

サイズと寿命に逆相関(トレードオフ)の関係がある、と言われれば当然、ヒトではどうなのか、という疑問が湧いてくる。大きな人ほど短命? はたしてそんな傾向はあるのだろうか。

伊藤氏は「巨人症と診断される方は平均寿命が10歳ほど短くなります。逆に10cmくらい背が低くなると1歳程度長生きになるとする観察研究は先進国を中心に複数ありますが、それだけで結論を出すには至りません。ただ可能性は否定できない、ぐらいは言えるでしょう。ヒトは犬ほど、サイズの個人差は極端ではないのです」と答えた。

繁殖と寿命の間に成立する驚くべきトレードオフ

サイズと寿命に関係があるとすれば、サイズすなわち成長に関わる物質と寿命にも関係があるのではないか。たとえば、すくすくと順調に成長するほど、結果的に寿命が短くなる可能性はあるのだろうか。

「成長に関わる物質は、成長ホルモン(GH)、インスリン様成長因子(インスリン/IGF-1)、mTOR(エムトア)の3つがあります。まず体を成長させ大きくする直接の要因は成長ホルモンです。この成長ホルモンのシグナルを細胞に運び成長を促す情報を伝えるのがIGF-1で、伝えられた情報を細胞内で伝える酵素がmTORです。これらの物質を制御する遺伝子の活動を何らかの方法で抑えると、寿命が延びることが分かっています」

実際にマウスでは、成長ホルモンに関係する遺伝子をノックアウト(破壊)すると寿命が延びる。逆にいえば同じ種内では成長ホルモンがたくさん出る、つまり大きくなるほど短命になるということだ。ではヒトではどうなのか。

「興味深い調査結果があります。米・南カリフォルニア大学のヴォルター・ロンゴ(Valter Longo)博士が、エクアドルのアンデス地域に特有のラロン型低身長症の人たちを対象に行った22年間の調査報告です*1。ラロン型低身長症の人たちは、成長ホルモン受容体遺伝子の変異によって、本来なら成長ホルモンにより分泌を促されるIGF-1が出ないのです。そのため低身長のままで生涯を過ごします。となると、この人たちは長寿なのかと調べたところ、特にそのようなことはありませんでした。けれども、糖尿病とがんなどの老化と関係がある病気の発生率は明らかに低かったのです」

成長と寿命の関係は、ヒトに関してはまだ謎が多いようだ。けれども、もう一点、寿命に関わる重要なライフイベントがあると伊藤氏は説明する。繁殖である。

「たとえば線虫の生殖腺を削除すると、寿命が延びます。マウスでも生殖を抑制すると寿命が延びる傾向があり、イヌも去勢したほうが長生きします。去勢といえば、かつて宦官と呼ばれる人たちがいました。宦官たちは長生きだったという論文が韓国で出されています」

サイズと老化だけではなく、繁殖と老化にもトレードオフが成り立つ。そもそも生物とは繁殖するために生きているともいえる。したがって成長して繁殖を済ませてしまえば、それ以上長生きする必要はない、ということかもしれない。

遺伝子の謎、mTORで長生きできる可能性

マウスの実験では、成長ホルモンに関する遺伝子を壊すと寿命が延びた。あるいはIGF-1やmTORに関わる遺伝子を壊しても、同様の結果が得られている。この事実は何を意味するのか。

「生物には、成長ホルモンに関する遺伝子、IGF-1やmTORに関する遺伝子は、いずれも最初から備わっています。それを破壊すると寿命が延びる。つまりすべての遺伝子が、必ずしも寿命を延ばすためにあるのではない、ということです。遺伝子のテーマは寿命ではなく、むしろ繁殖、ということかもしれません」

早く成長して、早い間に子どもをたくさん産みさえすれば、つまり遺伝子を次世代に引き継いでしまえば、その個体は遺伝子にとってもはや“用なし”ともいえる。この考え方が、ヒトにも当てはまるかどうか現時点では分かっていない。

ただヒトの寿命を延ばすために、いま大きく期待されている物質がある。それが、成長に関わる3つの要素の1つ、mTORだ。

「mTORを抑える薬があります。ラパマイシンと呼ばれる、腎臓がんや血管の病気の治療薬であり、臓器移植の際の免疫抑制剤としても使われている薬です。すでに薬として使われているので重大な副作用などはありません。このラパマイシンをマウスに投与すると、寿命を延ばせたと報告する論文が、2009年にNatureに発表されました*2」

「私の研究でも、高齢のマウスで短期間だけラパマイシンを投与しても、寿命が大きく延びることを報告しました*3。若いころから毎日摂取しなければ長生きできないとなると難しいですが、高齢になってから短期間で効果が得られるなら、試してみたいと思う人も増えるのではないでしょうか。ラパマイシンは、イヌに投与しても抗老化の効果が小さい規模では得られていて、現在、規模を拡張して試験が進行しています」

とはいえ、現時点で、抗老化薬としてラパマイシンが認可されているわけではない。そもそも老化は薬の対象外であり、仮にヒトで抗老化効果が示されても、法律上薬とはならないのだ。薬になれない現状では、大規模な抗老化試験を行うシステムがなく、老化の評価には時間とお金がかかるため、長生き薬の誕生のためには多くの障壁がある。

もちろん製薬メーカーなどは抗老化薬としての開発に取り組んでいて治験も行われているという。それでも米国などではイヌ投与試験に加えて、一部の有志が個人で飲んで自分のデータを集めるといった動きが広まりつつある。いずれ抗老化薬ラパマイシンが市販される日が来るのかもしれない。

けれども、それを待たなくとも、成長や繁殖と老化のトレードオフが明らかになっているのだから、現時点でも老化を遅らせるための対策はあるはずだ。

「多くの生物でカロリー制限すると寿命が延びるのは明らかになっています。ビタミンなど不可欠な栄養素は必要量を摂取しつつカロリーを抑える、つまり成長を遅らせるのです。カロリー制限により、栄養で活性化するmTORの活性が落ちます。だから腹八分目を守り、肥満を避ける。すなわち食べ過ぎず大きくならない努力も、イヌやヒトの寿命延長には良いといえるでしょう」

「ただし、ヒトのカロリー制限試験では、多くのヒトが続けられずに脱落してしまうことも分かっています。イヌでは、1日1食の方が2食以上よりも認知症リスクが下がるなど、生涯の健康率が高いとの報告もあります。去勢も長生きの確率を上げますが、飼い主さんの価値観を踏まえ、慎重な決断が望まれます」

かつてリチャード・ドーキンスはその著書『利己的な遺伝子』の中で「生物は遺伝子の乗り物」と語った。だとすれば、遺伝子に対して「まだ乗り捨ててはだめだ」と思わせるのが、寿命延ばすためにヒトが取り得る戦略なのかもしれない。

*2:Rapamycin fed late in life extends lifespan in genetically heterogeneous mice

*3:Transient rapamycin treatment can increase lifespan and healthspan in middle-aged mice

「Scienc-ome」とは

新進気鋭の研究者たちが、オンラインで最新の研究成果を発表し合って交流するフォーラム。「反分野的」」をキャッチフレーズに、既存の学問領域にとらわれない、ボーダーレスな研究とイノベーションの推進に力を入れている。フォーラムは基本的に毎週水曜日21時~22時(日本時間)に開催され、アメリカ、ヨーロッパ、中国など世界中から参加できる。企業や投資家、さらに高校生も参加している。

>>フォーラムへ

竹林 篤実(たけばやし・あつみ) 理系ライターズ「チーム・パスカル」代表

1960年、滋賀県生まれ。1984年京都大学文学部哲学科卒業、印刷会社、デザイン事務所を経て、1992年コミュニケーション研究所を設立し、SPプランナー、ライターとして活動。2011年理系ライターズ「チーム・パスカル」設立。2008年より理系研究者の取材を開始し、これまでに数百人の教授取材をこなす。他にも上場企業トップ、各界著名人などの取材総数は2000回を超える。著書に『インタビュー式営業術』『ポーター×コトラー仕事現場で使えるマーケティングの実践法がわかる本(共著)』『「売れない」を「売れる」に変えるマーケティング女子の発想法(共著)』『いのちの科学の最前線(チーム・パスカル)』

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。