11.06

ダイエット内科医ががん治療のなぜ?科学的根拠に欠けるがん自費細胞療法が大手を振って提供されるのはなぜか 自家NK細胞療法の重大感染事故に厚労省が緊急命令、科学的根拠欠くがん治療に存在価値はあるのか?(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

2024年10月25日、厚生労働省は、がんの自費治療を行っていた東京都内のクリニックに対して緊急命令を発した。このクリニックで「自家NK細胞療法」と呼ばれるがん治療を受けていた患者(1/6)

(星良孝:ステラ・メディックス代表/獣医師/ジャーナリスト)

2024年10月25日、厚生労働省は、がんの自費治療を行っていた東京都内のクリニックに対して緊急命令を発した。このクリニックで「自家NK細胞療法」と呼ばれるがん治療を受けていた患者が重大な感染症を起こし、別の医療機関に入院する事態が起きたのだ。がん患者の命を危険にさらす状況に、治療を提供する側の責任が厳しく問われている。

これまで、がんの自費治療は科学的根拠が乏しいとの指摘があり、医療関係者の間で評価は低かった。今回の事態は、がん患者を救うどころか命の危機に陥れる結果であり、「存在価値はあるのか」との疑問が一層高まることが予想される。

筆者は、医療分野のジャーナリストとして25年近く活動しているが、細胞を使った自費でのがん治療について10年以上前から、専門医たちが「科学的根拠がないから問題だ」と繰り返し指摘しているのを聞いていた。

そうした治療は比較的限られた施設で行われている印象があり、影響は限定的だと考えていたが、今回の事故を機に改めて調べてみると、想像以上に広がっている。「科学的根拠がない」と何度も繰り返されてきたにもかかわらず、がん治療をめぐる日本国内の環境が悪化しているように見えるのはなぜなのだろうか。

問題の自家NK細胞療法がなぜ増えたのか。その背景には、2014年に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(安確法)」に基づき、審査を経て実施されているという現状がある。

再生医療の成果を迅速に実用化するために生まれた制度だが、残念ながら「科学的根拠が乏しいと長年言われてきた治療が拡大し、厚労省が緊急命令を出すほどの健康被害」まで起こしてしまった。

医療には副作用や合併症がつきものだというのは理解している。しかし、後述するように、安確法をめぐっては国立がん研究センターのグループが改善の必要性を指摘していた。このほかにも安確法に関連する問題は以前から挙げられている。それだけに、制度を早急に見直すことが求められているのではないだろうか。

改めて、今回の事故を振り返る。

批判の的になったのは300万円近くかかる自費診療

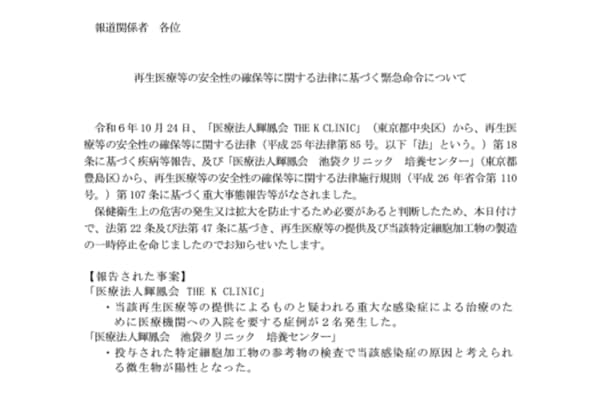

緊急命令の対象となったのは、東京都中央区に所在する「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC」。同クリニックに対して、再生医療の提供および関連施設での細胞製造の一時停止が命じられた。

厚労省によれば、このクリニックで治療を受けた2人が微生物感染による重篤な症状で入院する事態となったという。

投与された特定細胞加工物の検査で、感染症の原因と考えられる微生物が検出されたことから、細胞を製造する過程で微生物が混入した可能性が高い。培養環境の衛生管理や検査体制の不備が強く疑われている。

そもそもNK細胞療法は、「免疫療法」の一種である。免疫療法は、患者自身の免疫細胞を強化してがんを攻撃する治療法で、このカテゴリーにはNK細胞療法のほか、T細胞療法や樹状細胞療法などが含まれる。これらの多くは自費診療で行われてきた。

自家NK細胞療法では、患者の血液から白血球を取り出し、「ナチュラルキラー細胞(NK細胞)」を培養・増殖して体内に戻す。NK細胞は、病的な細胞を攻撃する性質があり、がん細胞にも効果を発揮すると考えられている。

しかし、この治療法は1回の注入で約40万円と高額で、数回の注入で総額300万円ほどかかる場合が多い。その安全性や有効性についての科学的根拠が乏しいため、医療関係者からの評価は極めて低く、批判の対象となってきた。

この10月29日、都内で開かれた講演会で、日本臨床腫瘍学会暫定指導医の資格を持つ名古屋市立大学特任教授の岩田広治氏が、トリプルネガティブ乳がんと呼ばれる難治性がんの解説をしていた。そこで説明されたのは、抗体薬剤複合体と呼ばれる新薬の登場で、これは数百人の臨床試験で延命効果を示すことができたという内容だった。

筆者はやや場違いとも思いつつも、厚労省の緊急命令が出された直後でもあったため、難治性がんなどでも実施が広がっているNK細胞療法の問題を岩田氏に聞いてみた。

すると、同氏は「個人的な感想ではあるが、NK細胞療法は科学的根拠、エビデンスがない治療法であると認識している」と明言。やはり専門家の意見を聞くと評価は低いままであることがうかがわれた。

ギリアド・サイエンシズが10月29日に開催したトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の啓発講演会。一番右が岩田氏。右から2番目は難治性がん啓発キャンペーン応援アンバサダーとなった藤本美貴さん(写真:星良孝)

ギリアド・サイエンシズが10月29日に開催したトリプルネガティブ乳がん(TNBC)の啓発講演会。一番右が岩田氏。右から2番目は難治性がん啓発キャンペーン応援アンバサダーとなった藤本美貴さん(写真:星良孝)

それにもかかわらず、なぜこのような治療が現在も行われているのか。それは、がんの治療手段が尽きた患者にとって、一般的な医療機関で提供される治療法では限界があるためだろう。

「藁にもすがる」それでよいのか

がんはステージ1から4に分類され、がんが体内で広がるにつれて数字が上がる。ステージ4は、元の発生部位から遠隔に転移した状態であり、主に薬物療法が行われ、一般的には化学療法と呼ばれる。

最近では、分子標的薬と呼ばれる薬が登場し、がんの特定の分子を狙う治療法が開発され、治療効果は格段に向上している。

さらに、免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれる薬が2014年に登場し、体内の免疫を活性化させる効果で延命効果を飛躍的に高めたことは広く知られている。この仕組みを発見した京都大学の本庶佑氏は2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。

このように治療の選択肢は広がっているが、それでもがんが全身に広がっていたり、特殊な遺伝子変異で増殖能力が高かったりすると、治療の手段は限られる。そうしたときに、患者はたとえ科学的根拠が乏しくても、できることは何でも試そうと考えがちだ。

ジャーナリストの金田信一郎氏が、自身のがん闘病を綴った『ドキュメント がん治療選択』という書の中で、ある末期がんの女性について描いている。

その女性は、ある分野で実績のある人物だったが、闘病の中で「金の延べ棒療法」という民間療法に傾倒していく様子が記されている。客観的に見れば、治療効果があるとは思えない方法だが、本人は真剣にその治療を続け、結果として亡くなる。

書籍の中では、その女性が治療手段のない中で、治療効果よりも金の延べ棒が精神的なよりどころになっている状況が示されている。追い詰められた状況の中で、溺れる者は藁をもつかむ心境に至るのは、理解できる部分もある。

一方で、民間療法を提供する側は経済的な利益を得ており、弱者を食い物にしているとの批判を免れない。

「ダイエット内科医」ががん治療を提供する現状

翻って、がんの自費細胞療法も、民間療法と同じように、選択肢がなくなった患者にとっての「神頼み」のような位置づけだと考えれば、ニーズがあることは理解できる。治療を提供する側が利益を得ている点で、弱者を食い物にしているという批判を受けるのも同じである。

ただし、民間療法とがんの自費細胞療法には決定的な違いがある。それは、民間療法が法的な制度に従っていない一方で、がんの自費細胞療法は規制対象になっているという点である。

日本では2014年に「安確法」が施行され、再生医療の提供には「再生医療等提供計画」を作成し、民間の「再生医療等委員会」の審査を受けることで実施可能となった。これは実質的に、国の審査を不要とした点で規制緩和と言える。趣旨は、日本が世界でも実績を上げている再生医療をいち早く実用化しようというものだった。

再生医療はリスクに応じて第1種から第3種に分類され、自家NK細胞療法は第3種に該当する。この制度により、多くの医療機関で再生医療が提供されるようになった。

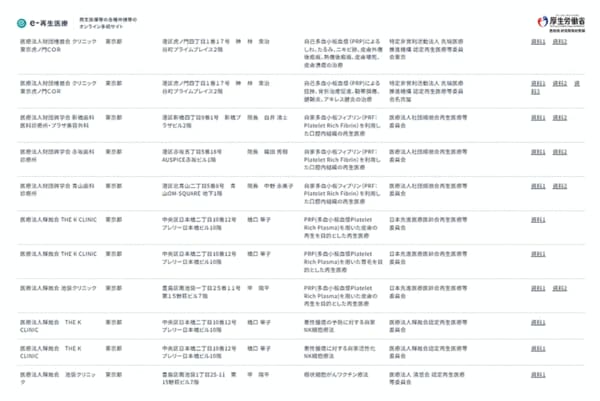

筆者が厚労省のデータベースで確認したところ、安確法に基づく審査により全国で提供されているがんの細胞療法に関連した治療メニューが約1000存在することがわかった。北は北海道、南は沖縄まで、全国で提供されている。東京をはじめ大都市部のクリニックが目立つ。

提供している医療機関は、がん専門のクリニックばかりではない。内科のクリニックのほか、整形外科、眼科、健康診断、美容医療関連のクリニックなどが名を連ねる。

今回の厚労省の緊急命令を受けたクリニックの責任者も、がん治療の専門医ではなかった。データベースにある責任者の医師をネット検索すると、「ダイエット内科医」として紹介されていた。

また、再生医療等提供計画を審査する再生医療等委員会のデータを見ると、特定の委員会が大量のがん治療計画を審査していることもわかる。自分自身のグループとみられるクリニックの審査を行っているような傾向があり、公正性に疑問が生じる。

幅広い医療機関でがん治療に関わるのは一見よいことのように思えるが、これらのクリニックが果たして適切ながん医療を提供できているのか疑問である。今回の厚労省の緊急命令を機に、改めて体制を見直す必要があるのではないか。

がんセンターが指摘した再生医療の「お手盛り審査」

一つ、その見直しの方向性を考える上で参考になる研究報告がある。国立がん研究センターを中心とする研究グループが、安確法に基づく再生医療の運営に深刻な懸念を表明しているのだ。

調査によれば、再生医療の治療計画の約25%が十分な科学的根拠を欠き、30%の計画で担当医師の専門性と治療内容が一致していなかったという。また、治療計画の「使い回し」や、審査を行う委員会と医療機関との関係性に問題がある事例も報告されている。

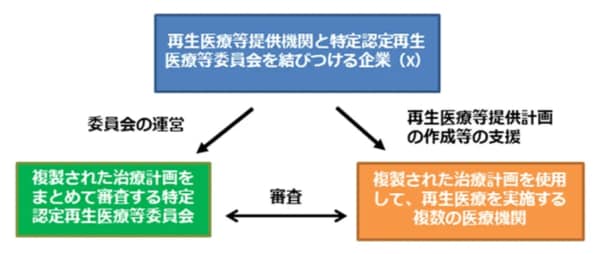

「お手盛り審査」が行われている可能性があるわけだ。加えて委員会と医療機関をつなぐ企業の存在も問題視した。

国立がん研究センターが指摘した医療機関と委員会、関連企業の三角関係(出典:国立がん研究センター)

国立がん研究センターが指摘した医療機関と委員会、関連企業の三角関係(出典:国立がん研究センター)

これは、まさしくがんの自費細胞療法でみられる、筆者が確認した疑問点に合致している。

今回事故を起こした医療法人が提供しているNK細胞療法は、科学的根拠が不足していると指摘されているものであり、責任者はがん治療の専門医ではなく、ダイエット内科医だった。審査した認定再生医療等委員会は「医療法人輝鳳会認定再生医療等委員会」とある。これは名前から判断すれば同グループだとわかる。

さらに、国立がん研究センターの研究報告では、医療機関のウェブサイトにおける誇大広告も問題視されている。

再生医療を提供するクリニックの半数以上が「厚生労働省の認可を受けている」「国が認めた委員会の厳しい審査を通過している」などと記載しているが、行政からお墨付きを得ているかのような記述は厚生労働省の医療広告ガイドラインで禁止されている行為だ。これらの問題は、再生医療の信頼性を損なう要因となっている。

今回事故を起こしたTHE K CLINICのウェブサイトは見当たらないが、医療法人輝鳳会のウェブサイトには、「多数の『再生医療等提供計画書』を提出し、厚生労働省から受理されております」との記載があった。これはガイドラインに抵触する可能性がある。

安確法はエクソソームの野放図な利用の背景に

再生医療は有望な治療法として期待されているが、安全性と有効性の確保が最優先である。今回の感染症発生は、現行の制度に基づく運用において元々指摘されていた欠陥が、現実の事故として表出した恐れがあるのではないか。

「そもそも安確法は、こんな治療を広げたくて作られたのか?」という思いを禁じ得ない。ここでは詳しくは述べないが、がん治療とは別に、安確法をめぐっては、細胞から分泌されるエクソソームなど美容目的の利用でも、野放図な利用が問題視されている。

こうした問題が存在するのであれば、制度や運用の見直しと強化が急務であるといえる。科学的根拠に基づく厳格な審査、医療機関の専門性の確保、適切な治療計画の設定、衛生管理の徹底などが求められる。

安確法は定期的な見直しが行われることになっているが、それで間に合うのかも考えてよいかもしれない。社会全体で再生医療のリスクとメリットを正しく理解し、適切な治療選択が行われる環境を整えていく必要がある。

科学的根拠が不足している治療が行われているのを百歩譲って許容できたとしても、専門性の伴わない医師による、衛生管理が不十分で、審査が杜撰ながん治療は存在価値がないのではないか。国はこうした治療の退場を迫るべきだ。

【参考文献】

◎厚生労働省「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について」

◎医療法人輝鳳会

◎再生医療等安全性確保法第26条第4項の規定により認定された認定再生医療等委員会の一覧

◎厚労省が緊急命令、再生医療で重大感染症、がんの自家NK細胞療法、美容医療でのリスクを指摘する声も、「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC」で2人が入院の事態

◎再生医療連載Vol.2 再生医療委員会に5つの問題発覚、公正さ欠く実態など明らかに

星 良孝(ほし・よしたか)

ステラ・メディックス代表取締役/編集者 獣医師

東京大学農学部獣医学課程を卒業後、日本経済新聞社グループの日経BPにおいて「日経メディカル」「日経バイオテク」「日経ビジネス」の編集者、記者を務めた後、医療ポータルサイト最大手のエムスリーなどを経て、2017年に会社設立。獣医師。

ステラ・メディックス:専門分野特化型のコンテンツ創出を事業として、医療や健康、食品、美容、アニマルヘルスの領域の執筆・編集・審査監修をサポートしている。また、医療情報に関するエビデンスをまとめたSTELLANEWS.LIFEも運営している。

・@yoshitakahoshi

・ステラチャンネル(YouTube)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。