09.30

なぜ?運転免許証の自主返納が減っている!いまや4人に1人が高齢ドライバー、「まだやれる」過信が死亡事故を招く(1/4) | JBpress (ジェイビープレス)

東京・池袋の暴走事故では、乗用車を運転していた男性(過失運転致死傷罪で禁錮5年)がブレーキとアクセルを踏み間違えたことがわかっています。繁華街で事故を起こした際には車をコントロール(1/4)

情報源: なぜ?運転免許証の自主返納が減っている!いまや4人に1人が高齢ドライバー、「まだやれる」過信が死亡事故を招く(1/4) | JBpress (ジェイビープレス)

2019年に起きた東京の池袋暴走事故から5年が経過しました。当時87歳の高齢男性が車を暴走させ、自転車や歩行者を次々とはねて計11人が死傷するという痛ましい事故でした。この事故に象徴されるように、認知機能が衰えても運転を止めない高齢者が多数存在します。免許返納はなぜ進まないのでしょうか。9月16日の敬老の日を前に、免許返納の実情と課題をやさしく解説します。

相次ぐ高齢ドライバーの暴走事故

東京・池袋の暴走事故では、乗用車を運転していた男性(過失運転致死傷罪で禁錮5年)がブレーキとアクセルを踏み間違えたことがわかっています。繁華街で事故を起こした際には車をコントロールできず、最高で時速90キロ超のスピードで母娘2人をはねて死亡させました。

男性は事故前、医師から「パーキンソン病の疑いがある」と診断され、運転をやめるように忠告されていましたが、それを無視。刑事裁判では「もう少し早くに運転を止めていればよかった」という言葉も口にしましたが、失われた命が戻るはずもありません。

この池袋暴走事故はメディアで大きく報道され、高齢者ドライバーの危険性を改めて社会に強く警告する結果となりました。しかし、その後も同様の事故は続きました。

▶2022年8月、札幌市西区=当時79歳の女性は家族から運転免許の自主返納を促されていたにもかかわらず、運転を継続。青信号で横断歩道を渡っていた自転車の女性をはねて死亡させ、その後は時速136キロまで加速。さらに男性2人にけがをさせた。ブレーキとアクセルを踏み間違えたという。

▶2022年11月、福島市=当時97歳の男性が歩道で車を暴走させ、5人を死傷させた。事故の直前、自宅での車庫入れの際に車をぶつけたため、娘から「もう運転はやめたほうがいい」と諭されたが、その後も乗り続けていた。過失運転致死傷罪で起訴された男性は公判で「本当は返納すべき年齢になっていたが、返納してしまえば、どこにも行けない」と語っていた。

▶2023年3月、大阪市生野区=当時76歳のタクシー運転手が赤信号を無視して交差点に侵入。横断歩道を渡っていた女性2人を死亡させるなど7人を死傷させた。運転手はブレーキとアクセルを間違えたという。過失運転致死傷罪に問われた運転手は2024年9月に禁錮3年の有罪判決。大阪地裁は「被告が認知症だったことを考慮しても注意義務違反はあった」とした。

▶2023年10月、北海道釧路市=77歳の男性が運転する乗用車が病院の駐車場で暴走。4歳の女児と母親をはね、女児を死亡させた。原因はアクセルとブレーキの踏み間違い。男性は運転免許の自主返納も考えていたという。

これらはほんの一例に過ぎません。警視庁交通局の資料によると、75歳以上の高齢運転者による2023年の死亡事故は前年より5件多い384件を数えました。免許保持者10万人あたりの死亡事故件数は、75歳未満の2.6件に対し、75歳以上は5.3件。75歳以上の運転手による死亡事故は、75歳未満の2倍にもなっているのです。

原因別ではブレーキとアクセルの踏み間違いやハンドル操作の誤りといった「操作不適」が、75歳以上は27.6%、75歳未満は9.9%。双方の差はなんと3倍です。

増える高齢ドライバー、85歳以上は10年で約2倍に

高齢者による事故を減らすには、運動機能や認知機能の衰えを感じた段階でハンドルを握らないに尽きるでしょう。それを実行するには、運転免許証の自主返納が最も確実と言えます。

警察庁の運転免許統計によると、2023年の運転免許保有者は8186万人に達しています。1997年に7000万人台を突破し、2008年には8000万人台に到達しました。その後は多少の増減を示しながら8000万人台で推移しています。

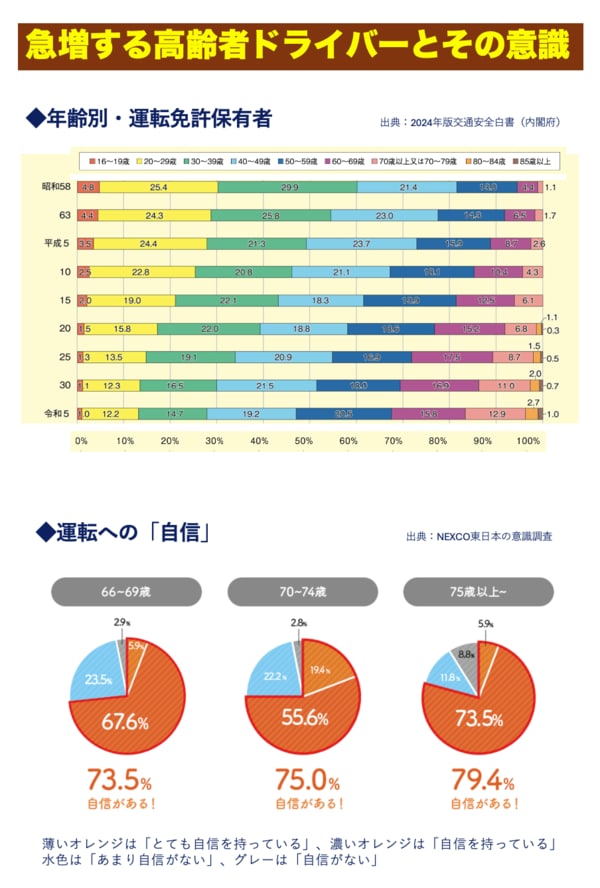

そのなかで際立っているのが、運転免許を保有する高齢者の急増です。65歳以上の運転免許保有者数は年々増加を続けており、2023年は1984万人で、全体の24%に達しました。実にドライバーの4人に1人が高齢者なのです。10年前の2013年と比べると、65 歳以上は1.3倍、70歳以上は1.5倍。75歳以上は1.7倍、80歳以上は1.8倍、85歳以上はおよそ2倍という増え方です。

では、運転免許証の自主返納はどのように推移しているでしょうか。警察庁の公表資料によると、2023年の自主返納は38万2957件で、前年から6万5519件も減りました。しかも減少は4年連続です。

池袋の暴走事故が起きた2019年には過去最高の60万1022件の返納がありましたが、その後はコロナ禍の影響などもあり、減少に歯止めがかかっていません。その2019年と比べると、75歳未満の返納は25万594件から12万1388件へと半減。75歳以上の返納は35万428件から26万1569件へと4分の1も減りました。

高齢者の運転による悲惨な事故がこれだけ多発しているにもかかわらず、自主返納のペースは鈍化が際立っているのです。そうした結果、運転技能や認知機能に衰えが目立ち始める75歳以上の免許保有者は、2023年末時点で728万2757人に達しました。

池袋暴走事故のあと、道路交通法が改正され、70歳以上の免許更新時には「高齢者講習」、75歳以上には「認知機能検査」が義務付けられました。一定の違反歴がある75歳以上については、実際に運転技能を確かめる「実車試験」も課せられます。しかし、こうした対策で十分かどうか、常に議論の的になっているのも事実です。

「まだやれる」「移動手段がなくなる」…対策急務

運転免許証の自主返納を進めるため、各地の警察や公安委員会、地方公共団体などは地元の経済界などと協力し、高齢の返納者にはさまざまな特典を付与する仕組みを作っています。返納後に発行される「運転経歴証明書」を提示すれば、飲食店や小売店、宿泊施設、公共交通機関などで優待サービスを利用できるというものです。

優待サービスの内容はさまざまです。目立つのは量販店などで商品を購入した際の割引や無料配達ですが、ほかにも路線バスやタクシーの運賃を軽減、カフェでのドリンク1杯無料、電動アシスト自転車の割引、補聴器の訪問サービス、預金金利の上乗せ、水回りの修理の割引などがあります。地域によって差はありますが、高齢者の暮らしをサポートするために考えつきそうなサービスはほとんど網羅されていると言えるかもしれません。

それでも自主返納が進まない背景には、いくつかの理由がありそうです。

1つは「過信」。高速道路運営のNEXCO東日本の意識調査によると、運転に「とても自信を持っている」「自信を持っている」というドライバーは、66〜69歳で73.5%でした。ところが、70〜74歳は75.0%、75〜79歳は79.4%。高齢になればなるほど「運転に自信がある」人は増加していくのです。

一方、同じ調査で「免許を返納してもよいと思う年齢」を尋ねたところ、全世代平均では79.1歳という高齢でした。他の意識調査でも同様の傾向は出ており、「自分はまだやれる。大丈夫」という思い込みが自主返納を遅らせていることがわかります。

そしてもう1つは、免許を失えば移動手段が極端に制限され、日常の買い物や通院などに大きな支障が出かねないことです。公共交通が発達した都市圏では代替手段が確保できる可能性が高いものの、近隣の病院やスーパーまで車で数十分以上もかかる地方圏では自家用車以外の移動手段は容易に確保できません。

広大な面積を持ち、札幌圏以外では急速な過疎化・高齢化が進む北海道は、その象徴的なエリアと言えるでしょう。北海道が2020年に実施した65歳以上の高齢ドライバーとその家族への意識調査によると、家族らが勧めても免許を返納しなかった理由として最も多かったのが「買い物など生活維持が難しい」(29.6%)でした。次いで病人が出た際などの「緊急時に必要になるかもしれない」(15.0%)、「公共交通手段が少ない」(14.1%)などの順となりました。

同じ調査で運転に自信があるかを問うた質問では「ある」「ややある」が計93.8%に達しました。一方、免許返納を「勧めたことがない」家族も74.1%。その理由のトップは「日常の買い物が不便そう」でした。高齢とはいっても運転には自信を持っているうえ、車があれば日常の買い物も人に頼らずに済むし、いざというときの通院にも手放せない――。そういった地方圏の実情が目に浮かぶような結果です。

高齢ドライバーによる悲惨な事故を防ぐには、免許更新時の対策や自動車の改良といった事柄だけでは足りず、地域の生活全体を考えた抜本的な対策が不可欠なことは間違いありません。2025年以降は団塊の世代(1947〜1949年)が丸ごと75歳以上となり、高齢者ドライバー激増の時代を迎えます。本格的な対策は待ったなしです。

フロントラインプレス

「誰も知らない世界を 誰もが知る世界に」を掲げる取材記者グループ(代表=高田昌幸・東京都市大学メディア情報学部教授)。2019年に合同会社を設立し、正式に発足。調査報道や手触り感のあるルポを軸に、新しいかたちでニュースを世に送り出す。取材記者や写真家、研究者ら約30人が参加。調査報道については主に「スローニュース」で、ルポや深掘り記事は主に「Yahoo!ニュース オリジナル特集」で発表。その他、東洋経済オンラインなど国内主要メディアでも記事を発表している。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。