07.22

混迷の参院選、「医療政策」の切り口から見た各党の主張はこんなに違った! 参院選で主要政党が掲げる医療政策とその狙いを読み比べた(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

今回の選挙では、多くの政党が、医療従事者の賃金増のために、短期的にはその原資となる診療報酬を引き上げるべきだと主張。同時に現役世代の社会保険料負担の抑制も実現すべきだと掲げている。(1/6)

情報源: 混迷の参院選、「医療政策」の切り口から見た各党の主張はこんなに違った! 参院選で主要政党が掲げる医療政策とその狙いを読み比べた(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

7月20日に投開票が行われる第27回参議院議員選挙。様々な争点があるが、中でも重要なテーマの一つが社会保険料だ。特に医療費は今後もさらなる増加が見込まれるため、OTC類似薬の保険適用外や延命措置の自己負担化、収入に応じて負担額を変える「応能負担」なども含めた自己負担増といった、公的保険でカバーする範囲の見直しや、医療費削減につながる仕組みづくりが大きなテーマになっている。各党の主張はどういったものなのか。選挙直前、医師でもある著者が、主要各党とユニークな方針を掲げる新興政党、それぞれの医療政策を読み解き比べた。

(アンター株式会社CEO、整形外科医 中山俊)

今回の選挙では、多くの政党が、医療従事者の賃金増のために、短期的にはその原資となる診療報酬を引き上げるべきだと主張。同時に現役世代の社会保険料負担の抑制も実現すべきだと掲げている。

医療費のおおよその財源内訳は約5割が保険料で、約4割が税金、残りの約1割が患者の窓口負担である。つまり医療従事者の賃金を増やす財源を確保するには、保険料や税金、患者負担のすべて、あるいはいずれかを増やす必要がある。

私は医師であり、経営者でもある。整形外科医として社会保険診療から収入を得る立場でもあり、同時に医師同士が知識や技術を共有し合うプラットフォームを運営する会社の創業者で、事業主として社員の社会保険料を負担している立場でもある。この両方の視点を生かしながら、なるべくフラットな視点からそれぞれの医療政策を読み解き、意図や狙いについて考察した。

財源と患者の負担から読み解く各党の方針

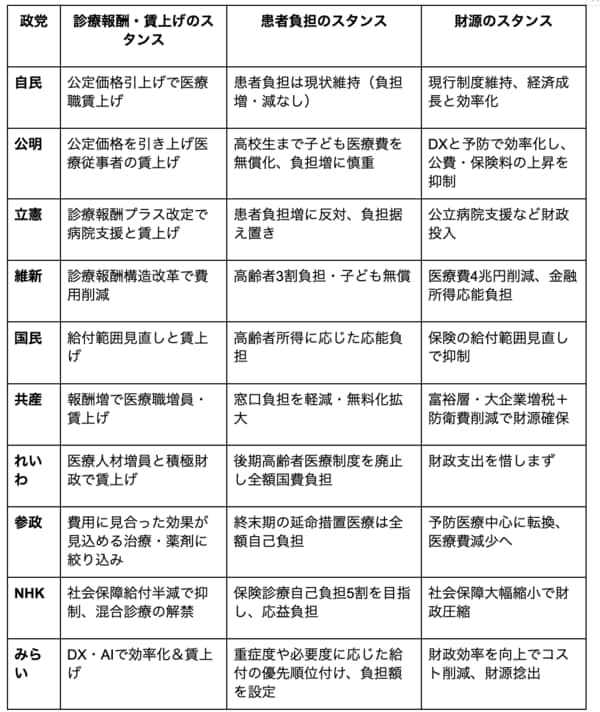

各政党が掲げる政策を細かく紹介する前に、大まかな傾向を整理した。「財源の手当て」と「患者の負担」という2つのポイントからチェックしてみると、各党の掲げる医療政策は、おおむね次の3つの方向性に集約できる。

①現行制度維持・バランス型(自民党、公明党、国民民主党)

国民皆保険の枠組みを守りつつ、診療報酬のプラス改定や予防・DXで効率化し、世代間や所得間の負担バランスを調整する現実路線

②公費投入・患者負担軽減型(立憲民主党、共産党、れいわ新選組)

税財源を厚く投じ、公立病院の支援や窓口での医療費の負担の引き下げを優先して、社会保障を拡充する路線

③効率化・応益負担型(日本維新の会、参政党、NHK党、チームみらい)

DX(デジタル・トランスフォーメーション)や無駄削減で医療費を引き締めつつ、応益負担(受診者が受ける利益に応じて自己負担を増減させる仕組み)を導入して、高所得層や軽症・終末期医療に手厚いサポートを求める改革派

主要政党とユニークな医療政策を掲げる新興政党、合わせて10の党の医療政策を整理した(写真:筆者作成)

主要政党とユニークな医療政策を掲げる新興政党、合わせて10の党の医療政策を整理した(写真:筆者作成)

なお、医療従事者の処遇改善については、賃上げに言及している政党と、待遇改善にとどまる政党があるが、全政党が共通して掲げるキーメッセージであることも押さえておきたい。

では、与党の自民党と公明党から見ていこう。

自民党は、医療従事者の賃上げと公定価格の引き上げを主張

与党である自民党は、「物価高や他産業の賃上げに負けない公定価格(医療・介護など)の引上げ」を掲げている。具体策としては、次期診療報酬改定のタイミングで、報酬を引き上げるプラス改定や、補正予算によって経済対策を行う姿勢を見せている。

こうした施策を通して、医療・介護の報酬単価をインフレに見合うよう引き上げ、医療従事者の処遇改善を図ろうとしているのだ。

一見すると医療費の増加を全面的に容認するようにも見えるが、実際のところ医療費を増額させるのは、医療従事者の所得向上のためと目的を限定している。診療報酬を引き上げるといっても、それは物価上昇分に加え、前回(2024年度の診療報酬改定)に創設された「ベースアップ評価料」のように、増額分の使途を医療従事者の賃金アップに絞る可能性が高そうだ。

実際、今年6月には与党と日本維新の会などは、病床の削減やOTC類似薬の保険適用除外などによって国民負担を軽減する方策に合意。その内容は政府の「骨太の方針2025」にも反映されており、病床の削減によって入院医療を、OTC類似薬の保険適用外によって外来医療を効率化しようという狙いがうかがえる。

自民党としては、医療従事者の処遇改善を進めつつも、医療費全体は現状の制度内で効率化しながら抑えていく方針のようだ。

公明党は、医療従事者の賃上げと子ども医療費無償化を推進

公明党は、与党として医療・介護などの公定価格を引き上げ、医療従事者の賃金アップを図る方針を掲げている。具体的には、次期診療報酬改定のタイミングで、診療報酬を増やすプラス改定を実施し、物価高や他産業の賃上げに見合った処遇改善を実現。こうして医療現場の待遇改善を積極的に進める考えだ。

公明党は「大衆福祉の党」を標榜しており、患者の負担軽減にも力を入れている。公約では、多くの自治体で行われている「子ども医療費助成」を高校3年生まで拡充し、全国で子どもの医療費を無償化することを目指している。

一方で、こうした措置による医療費増を抑えるため、予防医療の推進や医療DXによる効率化で社会保険料の上昇を抑制する方針。医療従事者への配分を手厚くしつつ、子育て世代の負担軽減策を進め、全体としてはデジタル技術の活用などで制度の持続可能性を高めようという姿勢だ。

では続いて、主な野党の方針はどうか。

立憲民主党は、医療従事者の処遇改善と公立病院の支援を重視

野党第1党の立憲民主党は、公約では「医療従事者の処遇改善」を強く訴えている。次期診療報酬改定では、報酬を引き上げるプラス改定を支持する見込みで、医療従事者の賃金増を実現したいと考えている。

「公立病院が地域医療の要として機能を果たせるよう、繰出基準および普通交付税や特別交付税の算定基準を引き上げるなど、制度全体を見直す」とし、補助金や税金を投入して、窮地にある日本各地の公立病院への支援を強化する方針だ。地域の医療提供体制を下支えする公立病院に対して財政措置を拡充して立て直しを図ろうとしている。

与党が進めようとしている高額療養費(高額な医療費の自己負担額)の上限引き上げには反対の姿勢。一方で、「軽症患者の医療費を優先して見直す」として、軽症者の医療費負担の見直しや削減にも言及している。

さらに「かかりつけ医の認定制・登録制を導入する」という公約も掲げており、これらから軽症受診の抑制を目的とした患者一人当たりの医療費を定額にする「人頭払い方式」や、外来診療の包括払いを導入することで外来医療費を抑制しようとしている姿勢が読み取れる。

総じて立憲民主党は、医療従事者への配分を手厚くしつつ、公立病院の支援や外来費用の効率化で持続可能性を高める方向のようだ。

日本維新の会は具体策を並べて、「医療費4兆円削減」を目指す

野党の中でも日本維新の会は、社会保険料負担の削減に向けて最も具体的な策を提示している。公約には、次のような大胆な改革案が並んでいる。

・OTC類似薬の保険適用の見直し(市販薬と重複するような薬を保険から外す)

・病床の11万床削減(病院ベッド数を減らし医療提供の効率化を図る)

・医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

・所得に応じた窓口負担の見直し(金融所得含め高所得者は自己負担増を検討)

・電子カルテ普及率100%の実現

・診療報酬体系の再構築(制度全体を見直し改革する)

・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化

・保険適用薬品の適正化(公的保険で認める薬剤の範囲を精査)

・医薬分業制度の見直し(医師と薬剤師の役割分担の再検討)

・職種間の役割分担の見直し・タスクシフト(業務の一部を他職種に移す)

・地域フォーミュラリの導入(地域ごとに医薬品の推奨リストを策定)

これらを通じて、医療費を年間4兆円削減すると主張。既存の制度や慣行に切り込み、無駄を省くことで大幅なコストカットを図ろうという試みのようだ。

ただし、これら具体策の多くは、長年医療界で指摘され続けてきた課題でもあり、実際にどのように実行していくかが大きな課題となる。行政や現場を巻き込んで実効性のある改革に結びつけられるかが問われる。

国民民主党は「給与2倍」を掲げ、給付範囲見直しなどで現役世代の負担減を模索

国民民主党は、「介護職員、看護師、保育士等について、10年で給料を2倍にする」と大胆な賃上げ目標を掲げている。非常にインパクトのある形で医療・福祉従事者の待遇改善を重視してはいる。

かといって、医療費の増加を無制限に肯定しているわけではない。公約には「応能負担」(支払い能力に応じた負担)や「保険の給付範囲見直し」「高齢者医療制度への公費投入増」なども盛り込まれている。こうした施策によって医療費の抑制と、現役世代の社会保険料負担軽減も合わせて実現する姿勢である。

要するに、必要な分野にはお金を投じつつも、保険でカバーする範囲の見直しや高齢者医療への税金投入によって制度全体のバランスを取ろうとしているのだ。

保険の給付範囲を見直せば医療費は下がるだろうが、肝心の「どの医療を保険から外すのか」について具体的な言及はなされていない。応能負担の詳細も明らかではなく、選挙公約の段階では理念を示すに留まっている。現実に社会保険料負担をどこまで抑えられるかは、今後の具体策次第と言えるだろう。

共産党は 患者負担の軽減を最優先し、「公費5000億円投入」も明言

共産党は他党の掲げる方針とは一線を画し、患者の自己負担増につながる政策に徹底して反対している。具体的には、自民党や維新などが提唱する「11万床の病床削減」「OTC類似薬の保険給付外し」「高齢者医療費の2割・3割負担への引き上げ」「高額療養費の自己負担限度額引き上げ」「マイナンバーカード保険証の強制」などの公約に反対を表明。

その上で、「窓口負担の軽減・無料化を進める」「後期高齢者医療制度を廃止する」といった政策を掲げており、患者負担を減らすためなら公的医療費の増加も辞さない方針だ。

財源について、共産党は「国費5000億円を投入し、診療報酬の基本部分を引き上げる」とも明言。診療報酬本体を引き上げて医療提供体制を充実させつつ、窓口で患者が支払う医療費の負担を減らすために必要な財源は、税金で賄う考えのようだ。

要は、政府支出(税金)を増やしてでも国民の医療負担を軽減し、安心して病院で受診・治療できる体制を守るという、社会保障重視の立場を鮮明にしている。

れいわ新選組は、医療人材の増員と積極財政で賃上げを目指す

れいわ新選組は、医療現場を「積極財政」で支え、人材の拡充によって立て直すという方針。公立病院や国立病院の統廃合を止めて、地域医療の構想を見直すとともに、緊急時に余裕を持てる公的医療体制の確保を掲げている。

医師や看護師など医療従事者の数を国際水準に近づけるべく大幅増員して、長時間労働の是正や労働環境の改善。これによって、「医療崩壊」を食い止める狙いだ。実際、今回の公約にも、医療従事者の賃金引き上げや待遇改善が盛り込まれている。

現在、政府・与党が進めている「病床11万床削減」計画や病院統廃合の推進には反対の立場で、医療提供体制を縮小するのではなく、強化する方向だ。

また、高齢者医療費の負担軽減にも踏み込み、後期高齢者医療制度の廃止と、全額国費負担への転換を主張。これによって現役世代の保険料負担を大きく減らし、すべての世代が必要な医療を受けられる社会を目指している。

ここまでは、主要政党の医療政策について紹介してきた。次のページからは、議席数の少ない(もしくはまだ議席を持たない)ものの、ユニークな政策を掲げる新興政党の方針を見てみよう。

参政党は、終末期医療の自己負担化と予防インセンティブで国民の意識改革

新興政党の参政党は、他党にないユニークな政策を打ち出している。その一つが「終末期の延命措置医療費の全額自己負担化」だ。

公約には「欧米ではほとんど実施されない胃ろう・点滴・経管栄養等の延命措置は原則行わない」と明記。積極的な延命治療を公的保険の対象外にする考えを示している。高齢者医療の中でも終末期の医療については、公的な資源の投入を抑えようという、かなり踏み込んだ提案である。

また、「健康を維持し医療費削減に協力した高齢者に国内旅行クーポン券を配布する」という「Go To トラベルによる医療費削減インセンティブ制度」も提案。医療機関への受診そのものを抑制させるために、病院にかからず健康維持に努めた高齢者に対して、ご褒美(旅行券)を与えるという発想である。

医療サービスをあえて利用しなかったことに対してインセンティブを与えるやり方の是非については議論が必要だろう。しかしながら、医療費削減に協力すれば得をするという仕組みは、人々の健康や人生の最終段階(看取り)への意識を高める効果も期待できそうではある。従来の発想にとらわれない政策で、国民一人ひとりの健康観や医療の受け方に働きかけようとしている点がユニークだ。

NHK党は、高齢者の負担増と保険適用の縮小で保険料の抑制を狙う

NHK党(旧称:NHKから国民を守る党)は、医療保険料の高騰を抑えるため大胆なコスト負担の見直しを主張。具体的には、まず後期高齢者の窓口自己負担割合を現行の1割(または2割)を、一律3割へと引き上げ、その代わりに後期高齢者以外(現役世代など)の医療保険料を現状から1割(10%)削減するとしている。

自己負担率については、制度導入当初と同様レベルの一律5割(50%)負担に戻すべきだと明言しており、応益負担(受診者が受ける利益に応じて自己負担を増減させる仕組み)への制度改正を求めている。

一見すると極端に聞こえるが、国民皆保険制度が始まった当初は、患者負担5割・公費負担5割であったことも事実だ。その原点に立ち返り、高齢者も含めて国民が医療費の半分を自己負担する制度へ改めるべきだというのだ。

また財政負担の軽減策として、「混合診療を解禁し、風邪薬・湿布・延命措置などの低価値医療は保険適用外とする」ことも提案。公的保険でカバーする範囲を絞り込み、本当に必要な医療に限定することで、将来にわたって保険料の負担の抑制を図ろうという考えだ。

NHK党の方針をまとめれば、高齢者の自己負担増と保険適用範囲の縮小によって保険料を引き下げつつ、最低限の医療の質は担保する、というものになる。負担増となる人々への配慮や実現性に対する課題は残るものの、持続可能性を確保することを最優先に据えた主張とも言えるだろう。

チームみらいは、テクノロジー活用とアウトカム評価で医療改革を

今回新たに登場した「チームみらい」は、AIエンジニアである党首が率いるだけあって、テクノロジーを前面に打ち出した政策が特徴的だ。公約では、医療機関の経営や業務効率化の支援、オンライン診療の普及による医療アクセス格差の是正などを掲げており、デジタル技術で医療提供体制の質と効率を高めようとしている。

医療費に関しては、診療行為のエビデンス(科学的根拠)や費用対効果、患者の重症度に基づいて自己負担割合を段階的に設定する「自己負担割合の複数段階化」を提案。

簡単に言えば、効果や必要性がはっきりしない治療や薬は自己負担を高くする一方、命に直結するような代替のきかない医薬品(例えば、抗がん剤など)は自己負担をゼロにするといった仕組みを提案している。患者の支払額を治療の価値に応じて変えることで、限られた医療資源を有効活用しようとする発想だ。

さらにチームみらいは、診療報酬の評価体系についても提言。現在の報酬制度は人員配置や提供した医療量などストラクチャー評価が中心だが、これを疾患コントロールの達成度などアウトカム(結果)評価に転換していくと公約に挙げている。

医療の質や患者の健康成果に基づいて報酬を配分することで、結果を出した医療機関が適切に報われるようにし、医療の効率と質の向上を図る狙いがあるようだ。

いずれの政策も高度なデータ分析やAIの活用が前提となるものであり、AIの専門家がトップを務める政党ならではの公約と言えるだろう。実現にはハードルもあるのだろうが、新しいテクノロジーで医療制度を変革しようというビジョンを示している。

「医療」の切り口から日本の未来を考えてみよう

今回は、主要政党とユニークな方針を掲げる新興政党、それぞれの医療政策と、その背景について概観した。医療費の増大が避けられない中で、どのように持続可能な制度にしていくか、その舵取りの方向性は政党ごとに大きく異なっている。

医療の未来を考えることは、日本の未来について考えることでもある(写真:beauty_box/イメージマート)

医療の未来を考えることは、日本の未来について考えることでもある(写真:beauty_box/イメージマート)

自民党は現行制度の中で医療従事者への配分を増やしつつ効率化を図る方向性を示し、立憲民主党や国民民主党は公立病院支援や給付範囲の見直しなどで負担軽減を模索。維新の会は具体的な改革プランで徹底した無駄削減を掲げ、共産党は公費投入もいとわず、患者負担の軽減を最優先に据えている。

参政党やNHK党、チームみらいといった新興政党は、発想の転換による大胆な提案やテクノロジーの活用で現状打破を目指している。それぞれ、国民の命と健康を守るため、何に重点を置くか、負担と給付のバランスをどう考えるかという姿勢の違いが表れているようだ。

医療政策は社会の安心に直結する重要なテーマであり、将来の世代にも大きな影響を与える。だからこそそれぞれの政党がどのような考え方で日本の医療制度と向き合うのかを、有権者一人ひとりが把握することが重要だ。

私たちは、どの方向に日本の医療制度の舵を切るべきなのか。本記事を参考に、医療の切り口から日本の未来について考えてもらいたい。

【今回の記事で参考にした各政党の資料一覧】

自由民主党(自民党):2025年参院選公約ページ

公明党:2025年参院選政策集

立憲民主党:2025年参院選政策PDF

日本維新の会:2025年参院選公約ページ

国民民主党:2025年参院選政策パンフレット

日本共産党:2025年参院選基本政策ページ

れいわ新選組:2025年参院選特設サイト

参政党:2025年参院選公約ページ

NHK党:2025年参院選特設サイト(政策掲載ページ)

チームみらい:政策マニフェスト掲載ページ(要約版・詳細版あり)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。