03.25

先進国を襲う「人口崩壊」、日本人を含め人類は死ぬまで働かなければならない時代に突入か? マッキンゼーが示す人口減少の3つの波、2050年に先進国と中国の労働人口は総人口の59%まで落ち込む(1/4) | JBpress (ジェイビープレス)

まずは、報告書の人口減少に関わる部分を簡潔に紹介したい。 2023年、世界の出生率平均は2.3でかろうじて人口置換水準を超えている。だが、世界人口の3分の2が暮らす先進国の多くと中(1/4)

人口を維持できる水準(人口置換水準)である合計特殊出生率(ひとりの女性が生涯に産む子供の数)が2.1を割る地域は、既に人口換算で世界の3分の2に上る。この水準が続けば、今世紀末までに先進国の人口は20%から50%も減少し、労働人口に至っては2050年には先進国と中国で総人口の59%まで落ち込むという予測をマッキンゼー・グローバル・インスティテュート(MGI)が出した。

世界に先駆けて高齢化が進む日本は途上国からの移民に頼ればいいと安易に考えがちだが、この報告書によれば、サハラ以南のアフリカを除く他の地域も、1世代か2世代遅れて同じ人口減少に直面するため、世界中で働く若者が不足する事態になる。世界的人口減少とは何か。対策はあるのか──。共同執筆者のひとりであるAnu Madgavkar(アヌ・マドガフカー)さんに聞いた。(聞き手:草生 亜紀子、フリーライター)

人口減少の3つの波

まずは、報告書の人口減少に関わる部分を簡潔に紹介したい。

2023年、世界の出生率平均は2.3でかろうじて人口置換水準を超えている。だが、世界人口の3分の2が暮らす先進国の多くと中国がこの水準を割って久しく、韓国は0.7まで落ち込んでいる(MGIのウェブ会議では、「2024年、韓国では乳幼児用バギーよりも犬用カートが売れた」というエピソードが紹介された)。

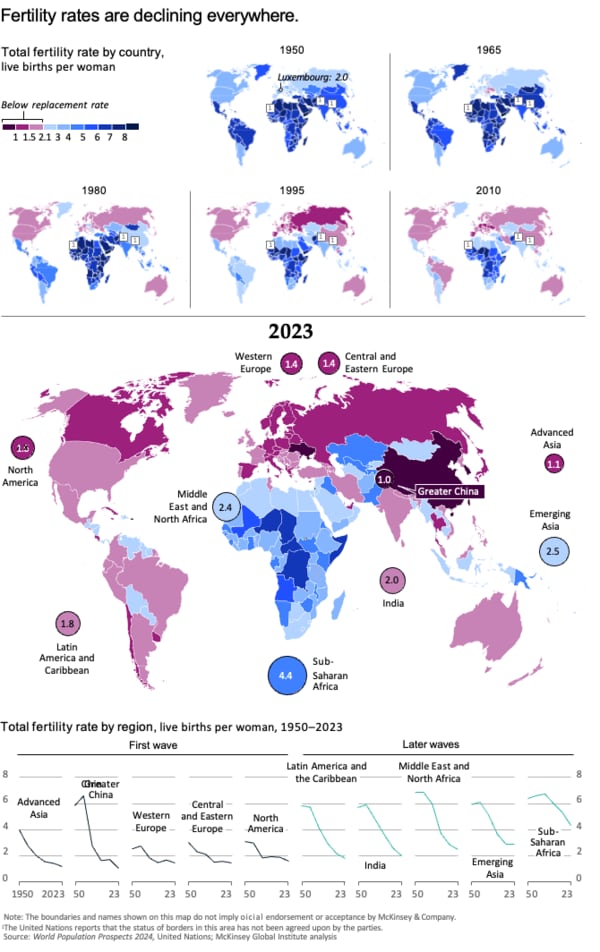

1950年から2023年の出生率を色分けした地図(出所:マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、以下同)

1950年から2023年の出生率を色分けした地図(出所:マッキンゼー・グローバル・インスティテュート、以下同)

こうした現象は先進国の特徴と考えられてきたが、新興国でも同じような人口減少が急速に進んでいる。たとえば、ブラジルでは1960年には6.1だった出生率が2023年には1.6に急落した。一方で世界の平均寿命は1997年に比べて7年延び、2050年には77歳になると予想される。

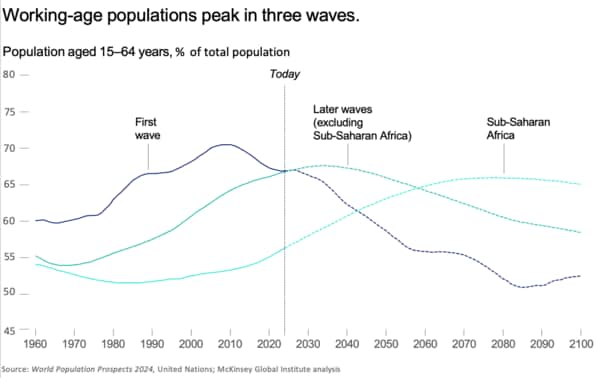

出生率が下がって寿命が延びて社会の高齢化が進めば、労働人口の減少が起きる。報告書は経済に大きな影響を及ぼす労働人口の減少は3つの波(労働人口が増加し、ピークを迎えて減少に転じるため波の形になる)で起きると予測する。

3つの波はそれぞれどのように進展するのか?

第1の波は、日本をはじめ少子高齢化が進んでいる地域──ヨーロッパ、北米、アジアの先進国と中国──で既に起きている。こうした地域の労働人口は2010年には総人口の70%を占めていたが、現在は67%に落ちており、2050年には59%まで落ちると予想される。

第2の波は、アジアの新興国、中南米、中東、北アフリカで起きつつある。この地域の平均出生率が2.2であることから、2030年には人口減少に転じる可能性がある。

最も遅れて人口のピークを迎えるのが第3の波を作るサハラ以南のアフリカの国々で、現在4.4の出生率があり労働人口は増え続けている(ただし、これらは平均の話であって、第1、第2、第3の波の地域の中でも人口のピークを迎えた年はバラツキがある)。

労働人口のピークを示す3つの波

労働人口のピークを示す3つの波

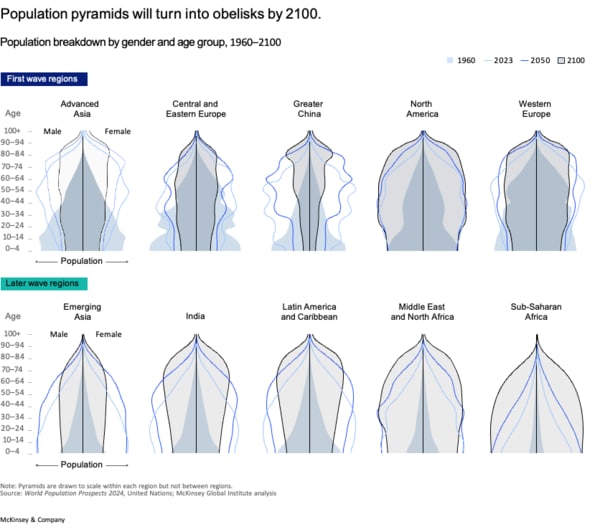

この結果、今世紀の終わり2100年の世界はどのような状況になっているかといえば、最初に労働人口のピークを過ぎた第1の波の地域に暮らす人は合わせて世界の総人口の18%(1997年には42%だった)となり、逆に11%だったサハラ以南の人々が34%を占めることになる。

中国の人口は21%から6%になり、インドは17%から15%になる。こうした人口構成の変化や高齢化が進むことによる生産性の低下、増大する若者の負担などが社会と経済に与える影響は非常に大きく、今すぐに対策を講じなければならないと報告書は警告している。

2100年の世界の姿とは

──報告書をまとめて最も驚いたことは何でしたか?

Madgavkar:一番驚いたのは、出生率の低下と人口動態の変化が世界的な現象だということでした。出生率の低下は先進国の出来事と考えがちですが、インドや多くのアジア新興国、中南米のほとんどの国がわずか1世代か2世代遅れで同じ状況を迎えるのです。

彼らが人口増加のメリットを享受できる時間はあまり残されていません。一方、日本をはじめとする第1の波地域は、かつて経験したことのない高齢化の問題に直面しています。後に続く国々はそれを見守って、どのような対策が功を奏するのか、学ぼうとするでしょう。

──現在の出生率低下傾向がそのまま続けば、2100年の世界はどのようなものになっているでしょうか?

Madgavkar:人口の中心は急速に移動するでしょう。サハラ以南のアフリカの人口は2倍になります。逆に日本の人口は2100年までに38%減り、中国は55%減るでしょう。これに伴って、サハラ以南のアフリカの世界人口に占める割合は現在の16%から34%になります。アジアの先進国の比率は現在の3%から1%に縮小します。

今のところ経済大国において大規模な人口減少が起きているわけではないので、2100年の世界を正確に予測することは難しいのですが、日本を含む先進国の人口は既にピークを迎え、急激な人口減少が起きるのは時間の問題です。

世界規模の人口減少が、労働市場や財政規律の維持などに深刻な問題を引き起こす恐れがあります。どの国も労働人口の減少とケアを必要とする高齢者の増加に備えなければなりません。

世界の人口ピラミッド

世界の人口ピラミッド

「日本は1年間に受け入れる移民の数を今の5倍に増やす必要がある」

──報告書の中で日本が「異例」であるとの表現が出てきます。「先進国の中で日本は唯一、平均寿命が出生率と同程度のインパクトを持っている。この変則パターンにはふたつの要因がある。第一に日本は1960年に既に1.98という低出生率だった(たとえば、当時のイギリスは2.7)こと。第二に、65歳の平均余命が他の国よりも大きく延びた(イギリスが6年なのに対し9年延びた)ことがある」。他にも日本が違っているところはありますか?

Madgavkar:日本は高齢化を先取りしています。現役世代2人が高齢者1人を支えるという現在の「支援率2」は世界で最も低い値です。国連推計によれば、これは2050年には1.4(つまり現役世代1.4人が高齢者1人を支える)まで落ちるとされています。

このため日本の労働市場では興味深いパターンが見て取れます。多くの先進国では労働時間と労働市場への参加が定年前の50歳前後に大きく下がるのですが、日本ではこの現象が顕著ではありません。この25年間、日本の高齢者の平均労働時間は大きく伸びています。

報告書を執筆したAnu Madgavkar(アヌ・マドガフカー)氏

報告書を執筆したAnu Madgavkar(アヌ・マドガフカー)氏

──少子高齢化が進むこと自体は自覚してきた日本ですが、困ったら外国からの労働者に頼ればいいと安易に考えてきたところがあります。でも、この報告書によると世界の労働人口は急速に減ることになり、移民労働者の奪い合いが起きるのではないでしょうか?

Madgavkar:アフリカやアジアの一部の地域では若い労働者はしばらく増えるので、理屈の上では日本が移民として迎えることは可能でしょう。確かに移民労働者は労働者不足の穴の一部を埋めることはできます。

でも、移民だけでは問題は解決しません。私たちの研究によると、日本が高齢化によって起きる問題を移民で解決するには、1年間に受け入れる移民の数を今の5倍に増やす必要があります。

しかも、労働力を必要とする職場と外国からの労働者がうまく効果的にマッチするには、さまざまな努力が必要です。効果的な移民受け入れは、「スイッチ」のように入れたり切ったりできるものではなく、注意深い計画に基づくものでなくてはいけません。

──少し角度の違う質問ですが、人口減少によって環境への負荷が減って地球の持続性が高まるというようなことは考えられますか?

Madgavkar:人口過多が地球資源に負担をかけることは間違いありませんが、一方で現在の出生率低下が続けば、それはそれでサステナビリティには問題だと考えます。

これにはふたつの理由があります。ひとつは人口減少が始まる前に高齢化が進むこと。先進国で大規模な人口崩壊が起きるのは2050年以降ですが、先進国はそれ以前に地球温暖化ガスの排出をゼロにする約束です。つまり地球への負荷軽減という意味では、最も必要な時に人口減少は間に合いません。

第二に、気候変動と資源枯渇の問題に適応するためには技術革新が必要で、そのためには経済の成長が不可欠です。国連の持続可能な開発目標を達成するためには成長が必要なのです。

Anu Madgavkar(アヌ・マドガフカー)

マッキンゼー・グローバル研究所(MGI)パートナー。インド・ムンバイを拠点にマッキンゼーで主に金融機関をクライアントとしたコンサルティングを行なったあと、MGIに移り、労働市場や仕事の未来などグローバルな研究を行なっている。

草生 亜紀子(くさおい・あきこ)

ライター、翻訳者。産経新聞、ジャパン・タイムズ、新潮社などを経て独立。文筆業と並行して、NGOピースウィンズ・ジャパンでウクライナ支援などの仕事にも携わる。著書に『理想の小学校を探して』『逃げても、逃げてもシェイクスピア 翻訳家・松岡和子の仕事』。中川亜紀子名での訳書に『ふたりママの家で』がある。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。