02.11

最強生物クマムシの謎!宇宙でも死なない「乾いて眠る」生存戦略…ヒトへの応用は 「Scienc-ome」が照らす未来(10)クマムシを通じて生命の根源を追求する研究、慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長 荒川和晴教授(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

水がなくても平気で生き続ける。放射線を浴びても耐えられるうえ、絶対零度まで冷やしても死なない。体長は1mm以下と肉眼では見えないほど小さいにもかかわらず、まさに地上最強と呼ぶのがふ(1/6)

既存の学問領域にとらわれない研究を推進するフォーラム「Scienc-ome」に集う研究者が未来を語る連載。今回は、地上最強の生物「クマムシ」の神秘に迫る。研究者は、慶應義塾大学先端生命科学研究所の荒川和晴教授。究極の環境でも生命を維持できるクマムシの「乾眠」を研究することで「生と死のはざま」を解明し、「生きている」とはどのような状態かを定義することに挑む。

(竹林 篤実:理系ライターズ「チーム・パスカル」代表)

>>かわいらしく愛着がわいてくる?クマムシのフォトギャラリーを見る

身近にいる地球最強の生物クマムシ

水がなくても平気で生き続ける。放射線を浴びても耐えられるうえ、絶対零度まで冷やしても死なない。体長は1mm以下と肉眼では見えないほど小さいにもかかわらず、まさに地上最強と呼ぶのがふさわしいクマムシ。緩歩動物門に属する4対8本の足を持つ生き物は、意外に身近な存在だ。

慶應義塾大学先端生命科学研究所の所長、荒川和晴教授は「地球上のどこにでもいる。深海からヒマラヤ、極寒の南極でも見つかる。あるいは近所の公園でも探せばたぶん見つかるはずで私も新種を発見しています。そんなありふれた生き物です」と、クマムシの生態を語る。

荒川氏が以前住んでいたアパートの駐車場で発見したクマムシ。DNA解析の結果、新種であると判明し、発見場所にちなんでMacrobiotus shonaicus(和名:ショウナイチョウメイムシ)と名付けられた( 出所:https://www.iab.keio.ac.jp/research/highlight/papers/201806162230.html)

荒川氏が以前住んでいたアパートの駐車場で発見したクマムシ。DNA解析の結果、新種であると判明し、発見場所にちなんでMacrobiotus shonaicus(和名:ショウナイチョウメイムシ)と名付けられた( 出所:https://www.iab.keio.ac.jp/research/highlight/papers/201806162230.html)

ここ数年、ニュースで取り上げられるなど、一般的な知名度も高まってきたクマムシの存在は18世紀には知られていた。17世紀に顕微鏡を発明したレーウェンフックは、雨どいの乾いた堆積物に水をかけて顕微鏡で覗くと、生き物が見つかり驚いたと記録している。これがクマムシだったかどうかは明らかではないが、少なくとも乾眠する生き物の存在は早くから知られていたようだ。

クマムシの不思議な能力「乾眠」とは

荒川氏は、こう語る。

「生物の自然発生説については、19世紀のパスツールとプーシェの議論が教科書に書かれていますが、この2人の前にニーダムとスパランツァーニ(クマムシを最初に記載した人)の論争があり、その後プーシェとドワイエールの「蘇生論争」へと繋がっています。ラマルクも生命の定義を議論する際に乾眠に言及していますし、当時の生命科学の議論の中心にクマムシがいたといえます。ただ、その後150年ぐらいの間は注目されずにいたのですが、最近また関心を集めるようになりました」

早くからクマムシは、乾燥に耐える生き物として知られていた。とはいえ乾燥に耐える生き物はほかにもいる。

荒川 和晴(あらかわ・かずはる) 慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長、荒川・生命情報科学研究グループ 教授

荒川 和晴(あらかわ・かずはる) 慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長、荒川・生命情報科学研究グループ 教授2006年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 博士課程修了、博士(政策・メディア)。同・特別研究助教から環境情報学部准教授、先端生命科学研究所所長補佐を経て、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、2023年より現職を兼務。クマムシ乾燥耐性のマルチオミクス解析を通して、生命活動と非生命の違いを細胞のダイナミクスから明らかにする研究に取り組んでいる。

「たしかに節足動物のアルテミアや、これをペット用に改良したシーモンキー、田んぼにいるカブトエビ、あるいはネムリユスリカもボウフラのときには乾燥に耐えて生きています。これらも乾眠によって乾燥に耐えます。ただし、これらの生き物とクマムシには決定的な違いがあります。ほかの生き物がライフステージの特定の時期のみ乾燥に耐えられるのに対して、クマムシだけはいつでも大丈夫なのです」

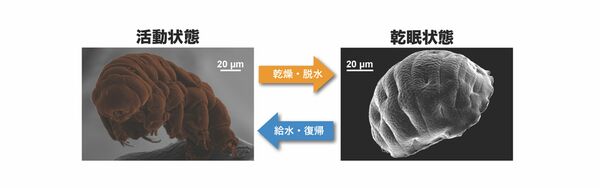

乾眠とは、体内の水分をわずか2%程度にまで減らして、代謝を止めて生命活動を停止する状態のこと。このように生命活動を停止した状態を総称して「クリプトビオシス」と呼ばれる。

体内から水分が失われれば、普通の生き物は生きてはいられない。けれども乾眠できれば、生き残れる。乾眠できる生き物はクマムシのほかにも、枯草菌や酵母菌などの胞子形成する微生物、コケや復活植物などの植物、ワムシ、線虫、アルテミアやユスリカなどがいる。

「体内に水分がないとは、溶媒のない状態を意味します。溶媒がなければ体内で化学反応は起こらない、すなわち代謝が完全に止まってしまう。普通の生き物で代謝の停止とは、すなわち死を意味します。ところがクマムシの場合、代謝が止まっても死んではいない。なぜなら水を与えれば代謝が復活する、つまり生き返るからです」

なぜ、乾き切っても生きていられるのか

復活するとはいえ、水分がなければ細胞膜を維持できないのではないか。真核生物なら細胞内の核膜やミトコンドリアなども膜によって構成されているから、膜を維持できなくなれば細胞の内部構造も崩れてしまう。つまり復活はもとより、そもそも生きてはいられないはずだ。

「けれどもクマムシは、水分がなくなると可逆的にゲル化するタンパク質を持っているのです。そのため細胞同士が癒着したりせずに、構造を維持できる。それでいて水分を得られれば、速やかに元の状態に復元されて活性を取り戻す。まだ完全には解明されていませんが、おそらくはこのようなメカニズムが働いていると考えられています」

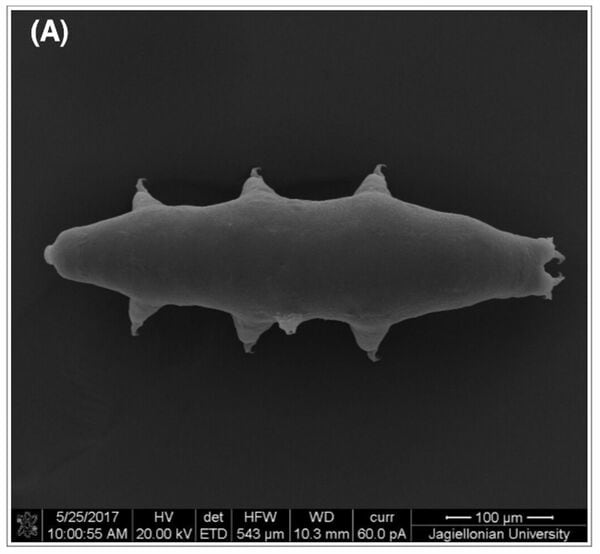

ヨコヅナクマムシの電子顕微鏡写真。右図はHorikawa et al.(2012)Astrobiology12(4):283-289 より(出所:https://www.iab.keio.ac.jp/research/highlight/papers/201712221338.html)

ヨコヅナクマムシの電子顕微鏡写真。右図はHorikawa et al.(2012)Astrobiology12(4):283-289 より(出所:https://www.iab.keio.ac.jp/research/highlight/papers/201712221338.html)拡大画像表示

水分がなくなり乾燥状態になると、生きてはいるけれども、代謝活動いわゆる生命活動を止めてしまう。なぜ、そのような特異な体質を持つ生き物が生まれたのか。

「あくまでも仮説ですが、クマムシの場合は進化論的に弱い生物だったから乾眠能力を獲得したと考えられます。なにしろ小さくて歩くのも遅い生き物です。敵が多い環境では捕食されやすく、エサを取りに行くのも難しい。であれば自分たちしか生き延びられない環境、他の生き物には過酷な環境、つまり乾燥環境へと逃げていった。そのプロセスで乾燥に耐える特殊能力を獲得していったのでしょう」

乾燥しているクマムシは死なない。だからといって永遠の生命を持っているわけでもない。地球環境には酸素があるからだ。モノと化して環境中にとどまっていると、クマムシの表面は酸化されてぼろぼろになっていく。そのため常温環境で乾燥させておくと、1年ぐらいで生存率は50%程度に落ちる。

「逆にいえば、酸素のない状態では長生きできるのです。放射線にも耐えられるので酸素のない宇宙空間では生存率が高まります。あるいは南極で見つかった、乾眠状態で30年ほど凍結していたクマムシも水をかけると復活しました。ただし実験室の環境で乾眠させずに飼育すると、寿命は2~3カ月です」

生でも死でもない「クリプトビオシス」とは

動物が一時的に活動を止める現象なら、ほかにも冬眠がある。けれども冬眠と乾眠には決定的な違いがある。

「冬眠は乾眠とは違って、代謝は止まっていません。ただ動きが緩慢になっているだけです」

クマムシは最初から乾眠の能力を獲得していたと考えられる(写真はイメージ:Oleh Liubimtsev/Shutterstock)

クマムシは最初から乾眠の能力を獲得していたと考えられる(写真はイメージ:Oleh Liubimtsev/Shutterstock)

だとすれば、クマムシもまず冬眠する能力を持つようになり、その後、乾眠へと移行していったのだろうか。この疑問に対して荒川氏は「おそらく違う、クマムシは最初から乾眠能力を得たのだ思います」と答える。では、どうやって乾眠できるようになったのか。

「カンブリア紀に陸地へと生物が進出し始めたとき、植物に続いて節足動物などが陸上に進出していったはずです。その時点でクマムシの先祖も陸地に出ていった。けれども体が小さいから、波打ち際から陸地へとは簡単にたどり着けなかった。そのため濡れたり乾いたりを繰り返す。体内の水分量が大きく変化する中で、乾燥したときにも体の構造を維持できるメカニズムを獲得できたのでしょう。もちろん、確かめようがないのであくまでも仮説ですが」

仮にクマムシの乾眠メカニズムが遺伝子レベルで完全に解明されれば、それを応用してヒトも乾眠できるようになるのだろうか。

ヒトも乾眠できるのか

「サイズの問題があるから無理でしょう。クマムシは水滴よりも小さくて、細胞数は1000個ぐらいです。だから30分程度で乾燥できる。けれどもヒトの場合は37兆個も細胞があるので、そうは簡単にいかない。仮に外側を乾燥できたとしても、体の内側が湿っていたら乾眠とはなりません。その間に水分が失われていけば、組織はどんどん壊れていく。だから体積が表面積に対して十分に小さな生き物でないと乾眠は成立しないと思います」

結局、クリプトビオシス、すなわち代謝を止めて生命活動を停止する状態に入れる生き物は、ごく小さな生き物に限られるようだ。

乾眠状態で酸化さえ防げば、おそらくは相当な年月乾いた状態を保てる、つまり死なない。死んでいないから、水をかければ瞬時に生きている状態に戻れる。

生きている間は代謝を続ける普通の動物とは大きく異なり、クマムシにとって乾眠とは、代謝こそ止まっているものの決して死を意味するものではない。だからといって、それこそ生き生きと活動しているわけでもない。

そんなクリプトビオシスとは、一体何なのか。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。