02.11

産婦人科医が麻酔を扱う現状は正しいのか?東京都が進める無痛分娩助成に立ちふさがる麻酔医不足というハードル 無痛分娩の正しい認識は「麻酔分娩」、ハブアンドスポークの「産科ハイブリッド型集約」で麻酔医不足を乗り越える(1/6) | JBpress (ジェイビープレス)

小池百合子東京都知事が2025年1月、公約で掲げた無痛分娩への助成を始める方針を示した。妊娠、出産を考える女性などの間で無痛分娩への関心は高く、この制度は改めて注目されている。 か(1/6)

(ステラ・メディックス代表、獣医師/ジャーナリスト 星良孝)

小池百合子東京都知事が2025年1月、公約で掲げた無痛分娩への助成を始める方針を示した。妊娠、出産を考える女性などの間で無痛分娩への関心は高く、この制度は改めて注目されている。

かねて指摘されているように、日本では1施設当たりの分娩数が少なく、麻酔科医が不足している。よって無痛分娩に対する助成が出るだけでは、無痛分娩を問題なく広めていくのは難しいとされる。

こうした状況を乗り越えるためには分娩施設の集約が理想だが、ハードルは高い。その解決策は示されていないが、筆者は車輪のハブ&スポークのような形で、産科施設の独立を保ちつつ、施設同士を一体化する「産科ハイブリッド型集約」で乗り越える案を提案する。また、「無痛分娩」という表現ゆえの誤解についても最後に触れる。

無痛分娩助成と選ばれる施設の条件

そもそも東京都の無痛分娩への助成は、知事選で小池百合子東京都知事が公約に掲げたものだ。そして、1月11日に東京都知事は、無痛分娩に対して最大10万円を助成すると明らかにした。

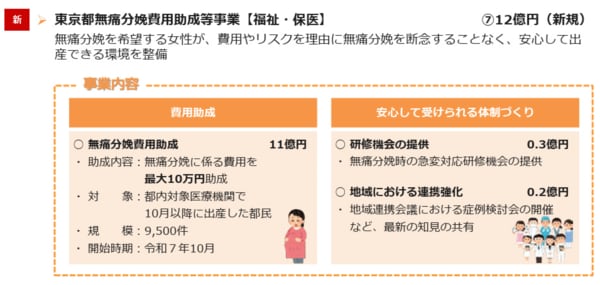

1月31日に発表された2025年度予算案によると、「東京都無痛分娩費用助成等事業」として12億円が盛り込まれている。

概要には「無痛分娩を希望する女性が、費用やリスクを理由に無痛分娩を断念することなく、安心して出産できる環境を整備」とある。11億円は都民に対する無痛分娩1件当たり10万円の助成、このほか医療機関向けの研修機会の提供に3000万円、地域における連携強化に2000万円がそれぞれ助成される(合計すると11億5000万円だが、予算案の表記ルールで四捨五入して12億円と記載されている)。

重要なのは、助成対象の医療機関が絞り込まれる可能性があることだ。例えば、無痛分娩の際の麻酔体制が不十分だと判断されれば、助成対象にはならない可能性がある。

今後の注目点は、東京都内の分娩施設がすべて助成対象となるかどうか。現状を考えると、麻酔科医の配置などに課題がある状況だ。

東京都の施設の4分の1が麻酔科医不在という現実

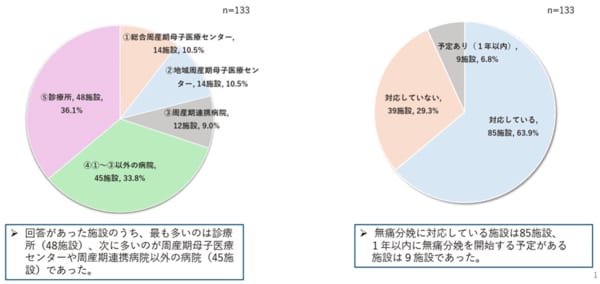

2025年1月に東京都が公表した「無痛分娩に関する医療機関実態調査結果」は、2024年9月から10月にかけて162の分娩取扱施設を対象に調査したものだ。回答率は82.1%で、133施設が回答した。

まず、この結果は東京都の状況を示すものであることを理解する必要がある。無痛分娩を行っていたのは、回答した施設全体の63.9%に当たる85施設だった。

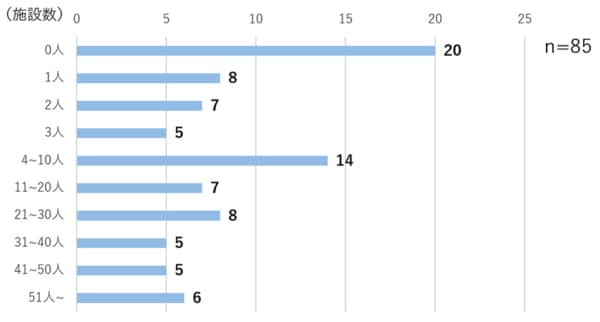

無痛分娩に対応している85施設のうち、約4分の1に当たる20施設は麻酔科医が不在の状態で実施していた。

また、麻酔科医がいても常時対応できるとは限らない。実態調査によると、産科医のほか、産科医の指示の下、助産師や看護師が麻酔のモニタリングや投薬、さらにはカテーテル留置まで行っているケースも確認された。

さらに、「麻酔導入以降の麻酔管理と分娩管理を産婦人科医が1人体制で行う」施設は約4割の32施設に上っている。

今後、東京都は無痛分娩の助成対象を決定するが、どのような施設の条件に基づいて判断するのかが大きな課題となる。

助成対象になった医療機関のみが東京都内で存続できるのではないかという懸念の声が、産科を運営する医師から上がっている。

◎赤枝医院(関戸)院長に聞く 都が費用助成へ 無痛分娩とは(タウンニュース)

海外と比較して見える無痛分娩のハードル

東京都のこの動きを考えると、日本全体の課題にもつながる。

まず、日本全体の数字を見ると、東京都は比較的恵まれていることが分かる。厚生労働省令和2(2020)年度医療施設(静態)調査によると、無痛分娩実施率は全体で26.0%だった。前述のように、東京都はおおむね2.5倍に当たる。

分娩取扱施設のうち病院と診療所別の無痛分娩実施率。出典:厚生労働省令和2(2020)年度医療施設(静態)調査。無痛分娩関連学会・団体連絡協議会のウェブサイトより。

分娩取扱施設のうち病院と診療所別の無痛分娩実施率。出典:厚生労働省令和2(2020)年度医療施設(静態)調査。無痛分娩関連学会・団体連絡協議会のウェブサイトより。

拡大画像表示

ギャラリーページへ

日本産婦人科医会医療安全部会の資料によると、病院で誰が麻酔管理を実施しているかについての回答では、産科医が62.7%、国の認定する麻酔科標榜医の資格を持つ産科医が7.4%。麻酔科医は47.0%。重複回答だが、産科医が麻酔管理を行っている割合は半数近くに上ると推定され、東京都の約4割よりも高い。

無痛分娩で無痛管理や薬剤注入をする担当。日本産婦人科医会医療安全部会 2017年9月10日

無痛分娩で無痛管理や薬剤注入をする担当。日本産婦人科医会医療安全部会 2017年9月10日

拡大画像表示

ギャラリーページへ

その上で、海外の状況と比べることで、東京を含む国内全体の抱える課題がより明確になる。

筆者は6月に「後出しの女帝・小池都知事が打ち出した「無痛分娩費用の助成」が図らずも迫る産科の重い選択」で、小池都知事の無痛分娩の公約とともに、無痛分娩のハードルについて伝えた。この中で、現場の麻酔科医が国内の課題を次のように説明した。

医療者や妊婦に負担を強いる無痛分娩は本当に「無痛」か

「海外で麻酔の費用が比較的安価なのは、分娩が集約し、マンパワーが少なく済んでいるという事情がある。年間1万件の分娩であれば、1日あたり約27分娩となる。その内訳として、無痛分娩率60%、帝王切開率30%、無痛分娩のない経腟分娩10%とした場合、1日あたり無痛分娩は約16件。無痛分娩の開始にかかる時間は、1件あたり麻酔前の評価を含め30~60分。1時間に1件の無痛分娩を行っても、麻酔科医の1日の仕事量として十分。日本では年間分娩数1000で多い部類になり1日当たり約1.6件だ。これは麻酔科医の1日の仕事量としては少なく、どうしても単価を上げざるを得ない」

この言葉は、日本が進むべき方向性を示していると考えられる。

東京都の先の実態調査によると、1施設の年間の分娩数は次のように分布している。

年間1501件~2000件という施設も1つだけ存在しているが、最も多い規模は100件以下。麻酔科医が説明する、海外の年間1万件という水準と比較すれば、圧倒的に少ない。

東京都の2023年の出生数は約8万6000件。広範囲の医療機関に分散していると考えられるが、麻酔科医のマンパワーを効率的に活かすには、一定の分娩数が必要と考えられる。

日本の多くの施設では、平日の昼間など、スタッフ不足の欠点を補うように薬の力を借りて分娩タイミングをコントロールすることが一般的に行われている。さらに、さまざまなトラブルも発生している。

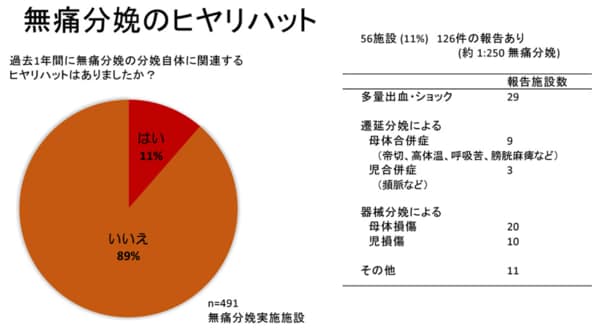

日本産婦人科医会医療安全部会の資料によると、無痛分娩に関連したトラブル「ヒヤリハット」は11%の施設で起こっており、多量出血やショック、合併症、母子の損傷などが報告されている。

つまり、現状の体制は医師に無理がかかりやすい労働環境となっており、妊婦にも負担を強いている。

無痛分娩に関連したヒヤリハット。日本産婦人科医会医療安全部会 2017年9月10日

無痛分娩に関連したヒヤリハット。日本産婦人科医会医療安全部会 2017年9月10日

このように医師や妊婦に負担を強いるような体制を維持したままの無痛分娩が「無痛」と言えるのだろうか。本当の安全と安心を確保しなければ、そこには矛盾が生じるのではないか。

ただ、課題が見えている部分もあり、今後は日本でも海外と同じように麻酔科医が適切に配置されるような対策を打てばいい。助成制度の開始は、いいきっかけととらえるべきだ。

ここまで説明したことを踏まえると、単純に考えれば次の2つの方向性が求められる。

・産科施設の集約

・1施設当たりの分娩数の増加

無痛分娩を健全に運営するためには、麻酔科医や産科医、助産師などの人材を特定の施設に集約し、分娩件数を一定以上確保することが賢明な策だ。経済的な問題にとどまらず、24時間対応や急変時のバックアップ体制の整備、専門的なトレーニングや危機対応シミュレーションの充実などが容易になる点も大きい。

もちろん、課題を挙げればきりがない。民間の医療機関が多数ある中で、利害関係者が多く統合は容易ではない。また、仮に統合した場合でも、地域医療や経済への影響が懸念され、反発が予想される。

産科施設に求められるハブ&スポークの考え方

強制的な統合が難しいのだから、産科施設の独立を保ちながら、緩やかな統合を進めて、集約を進めることが考えられる。

国内には、周産期母子医療センターと呼ばれる、大学病院や規模の大きな病院がある。これらの一部にハブを設定し、連携するより小規模な病院、クリニック、助産院などをスポークとし、車輪のハブ&スポークのようにネットワークを作るのである。

例えば、東京23区を北区や板橋区などの「城北」、江東区や江戸川区などの「城東」、品川区や目黒区などの「城南」、新宿区や渋谷区などの「城西」と分けて、市部も八王子市や町田市などの「南多摩」、青梅市や昭島市などの「多摩北西」「武蔵野・三鷹」「島嶼部」などと分けていく。

麻酔科医や産科医はハブに集中させて、普段の診療を担う周辺の医療機関であるスポークと連携する。スポーク側は、妊婦健診、外来、里帰り出産希望者への初期対応などを行い、高リスク妊婦や無痛分娩希望者を適宜ハブに紹介するなど無痛分娩はハブで行う形にする。島嶼部は、本土への搬送を可能にし、オンライン診療の体制を整える。

ハブとスポークを一体化することで、緩やかな集約を実現する道が開ける。ハブ&スポークという概念は、医療に限らず広く用いられるが、産科の課題解決にも適している。それぞれの産科施設の独立を保ちながら集約するという形から、筆者はこの記事で「産科ハイブリッド型集約」と名付けたい。

今後、助成対象となる医療機関の基準を示すことは、ここで筆者が述べたハブの設定とも関連すると考えられる。

東京都は2025年度予算で、今回の無痛分娩1件当たり10万円に充てられる11億円の助成金の予算と並行して、研修と連携の体制に5000万円の助成金を設定している。この方向に広げていくことがこれから必要になるだろう。

こうした体制の改善を伴わなければ、1件当たりの無痛分娩助成は混乱を招く可能性もある。以下の記事では最悪の事態についての記述がある。大げさにも見えるが、無策で政策を進めた場合の最悪のケースと考えられる。

◎カネ儲け企む”不良医師”がウヨウヨ湧く…麻酔科医が警鐘「東京都の”無痛分娩費”助成で起きる怖すぎる事態」(PRESIDENT Online)

産科ハイブリッド型集約は、こうした体制の混乱も防ぐことができるはずだ。

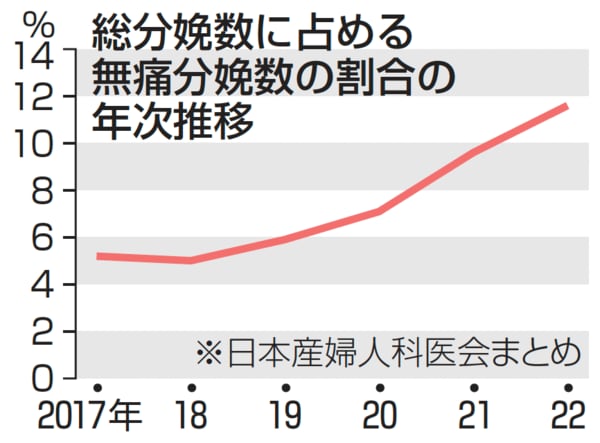

総分娩数に占める無痛分娩数の割合(年次推移)(図表:共同通信社)

総分娩数に占める無痛分娩数の割合(年次推移)(図表:共同通信社)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。