12.25

なぜ赤ちゃんは人の顔をジーッと見るのか…生まれて間もない乳児の脳内で起きているすさまじい発達 生後半年ほどでミラーニューロンが機能している可能性 (4ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

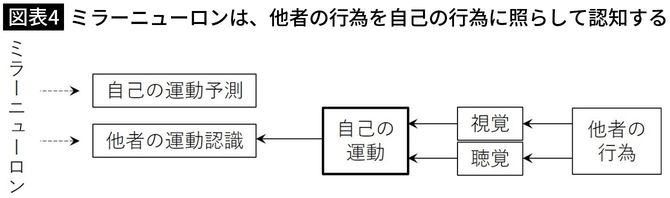

このように考えると、ミラーニューロンは、自分の運動予測機構を使って、他者の運動(の意図)を予測する機構だと考えられる(図表4)。現在、ミラーニューロンシステムの活動は、自分の運動予測と他者の運動認識…

最新技術でわかった胎児の意外な運動

ここからは、赤ちゃんの運動発達について考えてみよう。赤ちゃんがお腹の中にいるときを胎児、生後28日未満の赤ちゃんを新生児というが、当然ながら、胎児の運動発達を観察することは難しく、わからないことが多かった。ちなみに1歳未満を乳児、それ以降を幼児と呼ぶ。

それが1980年代以降、超音波映像法が用いられるようになり、徐々に知見が蓄積する。そして、胎児の発達の研究が飛躍的に進んだのは、今世紀に入ってからである。コンピュータの計算速度が飛躍的に向上し、四次元超音波イメージング技術(4Dエコー。三次元映像の動きが見える)の利用も進み、胎児の運動をリアルに観察できるようになったことが大きい(図表1)。

4Dエコーを使ってわかったのは、まず、かなり早い時期から、胎児が手で自分の顔を頻繁に触っているという事実だった。

たとえば、胎齢13週では、胎児は腕を動かす運動を頻繁にしており、その70%以上が手を頭や顔へ持っていく動作だった。22週までには、胎児の手伸ばし運動(到達運動、リーチングという)は滑らかとなり、目標までまっすぐ進むようになる。

なんとも興味深いのは、到達目標が眼の場合と口の場合とでは、動かし方が違っている点だろう。すなわち、手が口に向かうときは速く動かし、眼に向かうときはゆっくりなのだ。眼のほうを慎重にしているように思える。こうした結果は、胎児の到達運動は、決して、無計画でも反射的でもないことを教えてくれる。

なぜ赤ちゃんは手を動かしているのか

では、生まれたあとはどうだろうか。新生児は生後3日目までは、手を口に持っていく際に口を開けていることがきわめて多いという。この傾向は赤ちゃんが目を開けているときにも、閉じているときにも特段の差がなかったことから、どうやら手が見えているかどうかは関係ないらしい。このような手と口の協応動作では、視覚よりもむしろ、手と口の自己受容感覚(筋感覚)を手がかりにしているようだ。

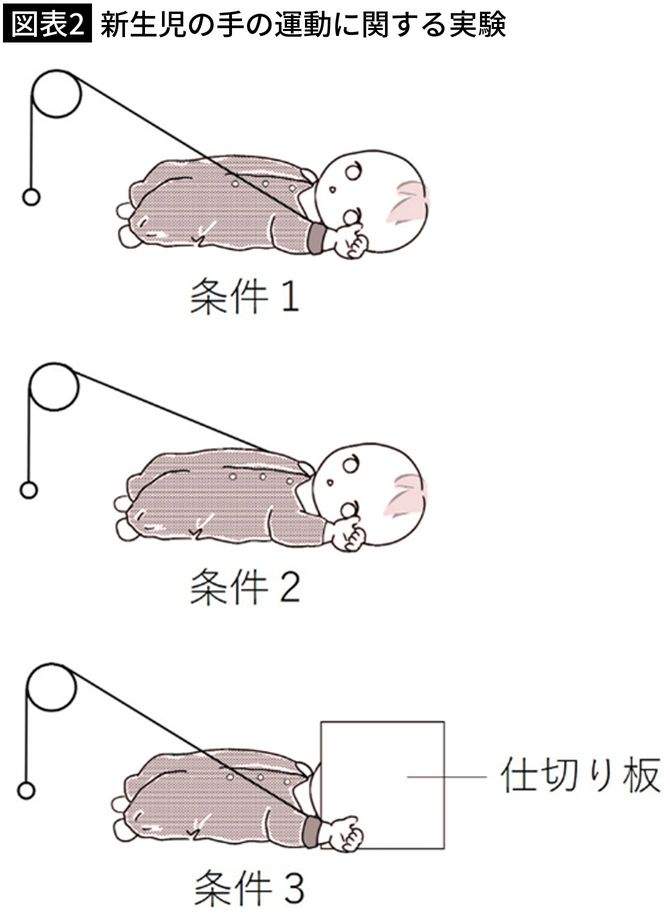

こんな実験もある。生後10日から24日の新生児を対象に、赤ちゃんをベッドに寝かせ、手首に紐を結んでおく。紐を足側に置いた滑車に通し、紐の先にわずかの重さのおもりを吊るす。

つまり、おもりによって、手には足方向への多少の力がかかるのだ。この日齢の赤ちゃんは、まだ顔の向きを変えることはできない。それを利用して、三つの条件のもとで実験を行った(図表2)。

一つ目は、赤ちゃんの顔の向きと同じ側の腕に重さがかかり、赤ちゃんが自分の腕を見ることができる状態。二つ目は、顔の向きと逆側の腕に重さがかかり、自分で直接腕を見ることはできないものの、顔の前に置かれたビデオモニタ上で、顔とは反対の腕を見ることができる状態。三つ目は、腕に重さはかかっているが、顔の両サイドに設置された仕切り板のため、両腕とも見えない状態。

要するに、赤ちゃんが自分の手を見ることができるかどうかが、腕の運動に影響するかを調べたわけである。

能動的な学習を試みている

結果は、興味深いものであった。一つ目と二つ目の条件では、赤ちゃんは、たとえ反対側の手であっても、自分の手を自分から見える位置に維持しようとしていた。ところが三つ目の条件では、手はおもりの重さにつられて下がってしまったという。

この実験は、私たちが一般的にイメージする赤ちゃん像を刷新する。赤ちゃんは何の意図もなく腕を動かしているのではなく、自分の手を視野内に入れようと、外力がある場合でもそれにあらがって活発に動かしている、能動的な学習を試みる姿である。

もちろん、この研究以外にも、ほぼ同じ日齢の新生児では、自分の手を見えるところに移動させていることがわかっている。

なお、2018年、竹村尚大、福井隆雄と筆者(乾)は、このように手を自分の視野に持ってくる運動が、生後9カ月頃から見られる指さし動作(遠くにあるものを指で指し示す動作)につながることをコンピュータシミュレーションによって明らかにした。

じーっと他人を見るワケ

赤ちゃんが手を合わせる動作についても見てみよう。ある時期、赤ちゃんが自分の手を不思議そうに眺め、頻繁に両手を合わせたりしだす。これは、ハンドリガードといわれる動きで、3カ月齢頃でよく見られる。

この時期を過ぎると、ある変化が起こる。赤ちゃんは自分の手を見ずとも、ちゃんと到達運動ができるようになるのだ。ということは、おそらく、ハンドリガード期(2.5〜4.5カ月)に、自分の手や腕の動きをコントロールする情報処理能力を獲得しているのだろう。

動物実験でも同じように、手をじっと見ることで、のちに自己受容感覚を利用した行為ができることが示されている。どうやら赤ちゃんは、偶発的で受動的な経験のみを通じて学習するのではなく、かなり早期の段階で、視覚と自己受容感覚の統合を行っているのだ。

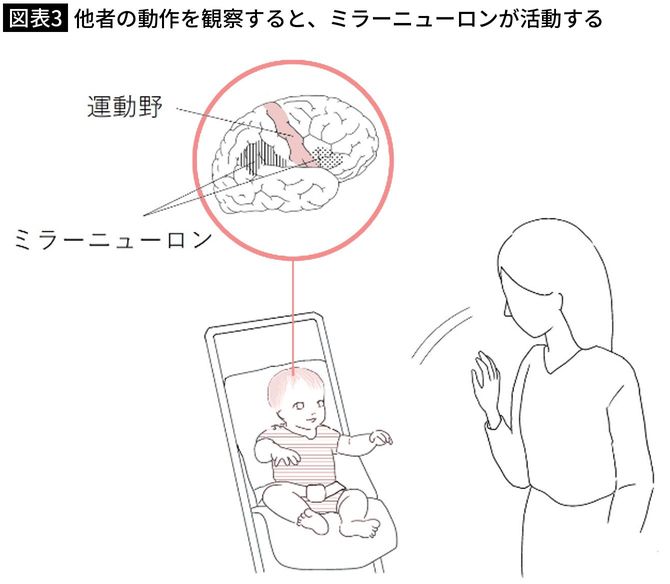

赤ちゃんが、よく、他人をじーっと見ていたり、同じような動作をしようとする様子を見かけたことがないだろうか。脳波の研究では、6カ月頃の赤ちゃんが他者の動作を見ているとき、運動野の活動が増えることがわかっている。

『脳の本質』第2章では、他者の動作の理解には、運動野の一部にあるミラーニューロンが関わっていることを紹介したが、すでに生後半年ほどで、ミラーニューロンが機能している可能性がある。

見ているのは動作だけではない

手を振る、はいはいする、歩くなどを赤ちゃん自身ができるようになると、他者が同様の運動をしているのを見るだけで、赤ちゃんのミラーニューロンが働くようである(図表3)。

これは運動共鳴ともいう。つまり、自分がある運動ができるようになると、他者がその運動をしているのを見るだけで、その運動を認知できるようになり、他者の動作を模倣するようになるのだ。幼児同士は互いに模倣し合い(相互模倣)、感情を共有することによって、社会性を身につけていく。

もしあなたが、道端で誰かがしゃがみ込んでいるのを見かけたとする。その人は、地面の一点を見ながら、親指と人差し指をそこに近づけようとしている。あなたは、その人がこれから、何かを拾おうとしていると思うだろう。そう、他者の動作(のゴール)を予測しているのだ。これも、ミラーニューロンの働きによる。

北海道大学認知神経科学の小川健二と筆者(乾)は、ミラーニューロンが他者の動きの細かな軌道ではなく、目的を達成するための方法に対して反応していることを明らかにした。

物をつかむ動作であれば、それが右手なのか左手なのか、あるいはどのようにつかむのかに関係なく、ミラーニューロンは反応する。そう、他者がどのように動くかではなく、何をしようとしているかを分析しているようだ。

ミラーニューロンの役割

このように考えると、ミラーニューロンは、自分の運動予測機構を使って、他者の運動(の意図)を予測する機構だと考えられる(図表4)。現在、ミラーニューロンシステムの活動は、自分の運動予測と他者の運動認識、この両方の予測符号化という枠組みで説明されている。

運動と聞くと手足の運動を思い浮かべがちだが、興味深いのは、他者の声を聞いているときでさえ、自分の舌や顎、唇などの動きを処理するミラーニューロンが働くことだ。

そして、発語の習得にもミラーニューロンが関わっている。さらに、他者の動作であれば視覚から、言語(音声)であれば聴覚から入力し、それらを自己の運動を通じて認知している。同時に認知することで、言語の「動詞の獲得」につながっていくのだ。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。